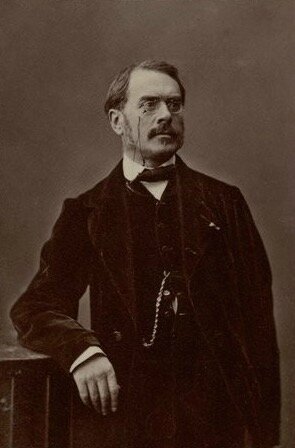

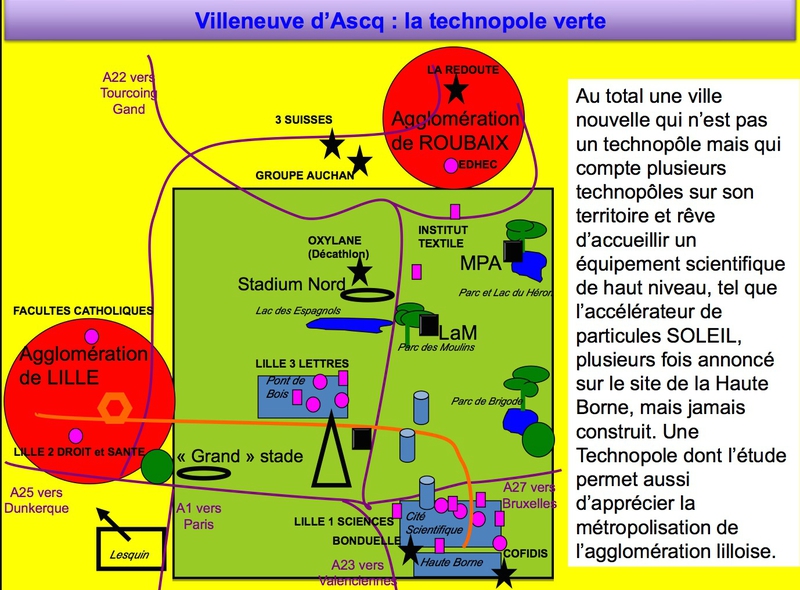

Jean Itard (1774 -1838)

Mémoire et Rapport sur

Victor de l’Aveyron

Jean Itard (1774 -1838)

Mémoire sur les premiers développements de Victor de l’Aveyron (1801)

Rapport sur les nouveaux développements de Victor de l’Aveyron (1806 ; imprimé en 1807).

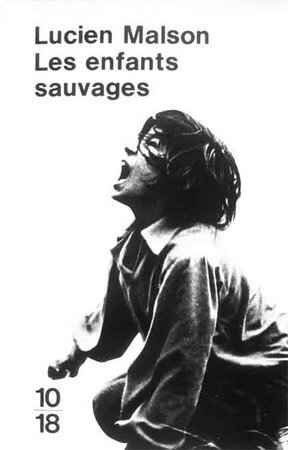

Paris : Bibliothèques 10/18

Octobre 2002, 123 pages

Deux textes publiés en annexe du texte de

Lucien Malson, Les enfants sauvages

Mémoire sur les premiers développements

de Victor de l’Aveyron : (1801)

Préface

de Philippe Folliot

professeur de philosophie au Lycée Ango

Dieppe en Normandie

«Victor de l’Aveyron», découvert à la fin du XVIIIème, remis à Itard par des spécialistes de l’époque qui ne voyaient en lui qu’un idiot banal, est l’enfant sauvage le plus connu, certainement plus par le film de François Truffaut que par les rapports d’Itard, publiés tardivement. Plus rarement parle-t-on des enfants-loups, des enfants-porcs, des enfants-ours, et autres enfants-moutons, pourtant tout aussi réels. Dans ces cas, le spectaculaire l’emporte trop souvent, et l’on oublie de se poser les questions essentielles à leur sujet.

Qu’est-ce d’abord qu’un enfant sauvage ? C’est un enfant qui a grandi hors de la société des hommes, hors de la civilisation, parfois seul, parfois en compagnie d’animaux, en tout cas loin du modèle humain et des relations sociales.

On a parfois dit que la question posée par ces cas était celle de la différence entre l’humanité et l’animalité ; elle est plus précisément celle de la nature humaine. On croyait naïvement – ce fut en partie le cas de Rousseau – qu’il suffisait d’ôter la croûte civilisatrice pour retrouver l’homme naturel, et l’auteur du Discours sur l’origine, comme d’autres, rêvaient d’expériences qui permettraient de révéler une nature humaine originelle dont nous nous éloignons chaque jour davantage . Qu’entendait-on alors par nature humaine ? Un ensemble de caractéristiques universelles innées, d’ordre biologique, intellectuel, moral, et même métaphysique. Les conceptions s’opposaient sur le fait de savoir si cette nature déterminait visiblement nos comportements ou si elle demeurait enfouie, écrasée par le milieu et l’histoire, si elle était bonne ou mauvaise, mais rarement cherchait-on à la nier. En effet, si cette nature n’existait pas, qu’était alors l’homme ? Fallait-il se résigner à admettre que l’humanité était un artifice humain social, arbitraire, que les hommes se produisaient les uns les autres, par l’éducation, par le milieu, indépendamment d’un créateur ? Car la question allait bien jusque là : «le sensualisme grossier» reproché à Diderot, qui avait dû prendre le chemin de la Bastille pour sa Lettre sur les aveugles, s’inscrit dans la même perspective : si les idées intellectuelles et morales de l’aveugle ne s’accordent pas avec nos prétendues idées innées, ces dernières dépendent en fait de nos sens, et l’idée d’une origine divine d’un être humain non animal, animé d’une conscience morale donnée par le créateur, s’écroule. Certains essayèrent bien de voir en les enfants sauvages les résultats de tares héréditaires , mais l’idée de nature humaine était à l’agonie. L’ethnologie a enfoncé le clou en montrant la diversité socioculturelle et le caractère relatif et acquis d’attitudes, de coutumes, de sentiments, que nous avions crus universels . Que restait-il de l’homme naturel : quelques caractéristiques biologiques.

On a désormais compris que l’expression «homme naturel» n’a aucun sens : l’homme est culturel ou n’est pas. Il est le fruit du milieu. Fallait-il être naïf pour croire comme Frédéric II de Hohenstaufen que des enfants à qui on ne parlerait pas utiliseraient naturellement l’hébreu, langue naturelle !

Mais n’allons pas trop loin. L’abandon de la vieille idée de nature humaine n’est pas l’ouverture à n’importe quelle thèse métaphysique d’une autocréation de l’homme ex nihilo. La critique du déterminisme d’une nature innée ne permet aucunement d’affirmer la légitimité d’un existentialisme qui veut affirmer la liberté humaine face à une facticité presque totalement neutre. L’homme ne fait pas de lui n’importe quoi, et il ne faut pas exagérer – dans le but peut-être inavoué de saper le fondement d’une morale – le relativisme. Le bébé, si l’on ignore pour l’instant son avenir, fils de bourgeois, enfant de prolétaire, ou enfant sauvage, n’est pas le lieu d’infinies potentialités. Si Lucien Malson a raison de dire qu’il n’est «rien que des virtualités aussi légères qu’une transparente vapeur» et que «toute condensation suppose un milieu» , il ne faudrait pas en conclure que l’homme peut échapper à l’actualisation sociale déterminée de caractéristiques potentielles en nombre limité. Un homme n’est ni un pigeon, ni un éléphant. Quoi qu’on dise, il n’y a pas d’infinies façons d’être humain au milieu des hommes. Il ne s’agit nullement ici de justifier un ethnocentrisme que nous savons dépassé, mais d’envisager la possibilité d’une définition de la nature sociale de l’homme. On a pu, pour différentes raisons, se moquer du vivant politique d’Aristote, mais son propos, débarrassé d’une perspective finaliste, est pertinent. L’homme est fondamentalement social, il est homme, ni bête, ni dieu, en étant social. C’est en comprenant ce «social», dont l’universalité est évidente, qu’on peut comprendre l’homme. Le reste est mythe.

Disons quelques mots de l’homme Itard (1774-1838). Médecin à l’institution des sourds-muets de Paris, influencé par l’empirisme et le sensualisme, il avait compris l’importance fondamentale de la culture. Pour Pinel, Victor n’était qu’un arriéré mental, incapable de progrès. Le but d’Itard a été de sortir le sauvage de l’état dans lequel il fut trouvé, pour montrer que l’homme est essentiellement un être «construit». Malgré les limites, les progrès de Victor furent manifestes, ce qui montrait que le déficit de Victor n’était pas définitif, mais le fruit d’une insuffisance de stimulations du milieu . À cet égard, Itard est un pionnier, et il ouvre la voie à la psychiatrie infantile.

Philippe Folliot,

29 décembre 2003

MÉMOIRE SUR LES PREMIERS DÉVELOPPEMENTS

DE VICTOR DE L’AVEYRON

(1801)

AVANT-PROPOS

Jeté sur ce globe sans forces physiques et sans idées innées, hors d'état d'obéir par lui-même aux lois constitutionnelles de son organisation, qui l'appellent au premier rang du système des êtres, l'homme ne peut trouver qu'au sein de la société la place éminente qui lui fut marquée dans la nature, et serait, sans la civilisation, un des plus faibles et des moins intelligents des animaux : vérité, sans doute, bien rebattue, mais qu'on n'a point encore rigoureusement démontrée... Les philosophes qui l'ont émise les premiers, ceux qui l'ont ensuite soutenue et propagée, en ont donné pour preuve l'état physique et moral de quelques peuplades errantes, qu'ils ont regardées comme non civilisées parce qu'elles ne l'étaient point à notre manière, et chez lesquelles ils ont été puiser les traits de l'homme dans le pur état de nature. Non, quoi qu'on en dise, ce n'est point là encore qu'il faut le chercher et l'étudier. Dans la horde sauvage la plus vagabonde comme dans la nation d'Europe la plus civilisée, l'homme n'est que ce qu'on le fait être ; nécessairement élevé par ses semblables, il en a contracté les habitudes et les besoins ; ses idées ne sont plus à lui ; il a joui de la plus belle prérogative de son espèce, la susceptibilité de développer son entendement par la force de l'imitation et l'influence de la société.

On devait donc chercher ailleurs le type de l'homme véritablement sauvage, de celui qui ne doit rien à ses pareils, et le déduire des histoires particulières du petit nmbre d'individus qui, dans le cours du XVIIe siècle, ont été trouvés, à différents intervalles, vivant isolément dans les bois où ils avaient été abandonnés dès l'âge le plus tendre .

Mais telle était, dans ces temps reculés, la marche défectueuse de l'étude de la science livrée à la manie des explications, à l'incertitude des hypothèses, et au travail exclusif du cabinet, que l'observation n'était comptée pour rien, et que ces faits précieux furent perdus pour l'histoire naturelle de l'homme. Tout ce qu'en ont laissé les auteurs contemporains se réduit à quelques détails insignifiants, dont le résultat le plus frappant et le plus général, est que ces individus ne furent susceptibles d'aucun perfectionnement bien marqué ; sans doute, parce qu'on voulut appliquer à leur éducation, et sans égard pour la différence de leurs origines, le système ordinaire de l'enseignement social. Si cette application eut un succès complet chez la fille sauvage trouvée en France vers le commencement du siècle dernier, c'est qu'ayant vécu dans les bois avec une compagne, elle devait déjà à cette simple association un certain développement de ses facultés intellectuelles, une véritable éducation, telle que l'admet Condillac , quand il suppose deux enfants abandonnées dans une solitude profonde, et chez lesquelles la seule influence de leur cohabitation dut donner essor à la mémoire, à leur imagination, et leur faire créer même un petit nombre de signes : supposition ingénieuse, que justifie pleinement l'histoire de cette même fille, chez laquelle la mémoire se trouvait développée au point de lui retracer quelques circonstances de son séjour dans les bois, et très en détail, surtout la mort violente de sa compagne .

Dépourvus de ces avantages, les autres enfants trouvés dans un état d'isolement individuel, n'apportèrent dans la société que des facultés profondément engourdies, contre lesquelles durent échouer, en supposant qu'ils furent tentés et dirigés vers leur éducation, tous les efforts réunis d'une métaphysique à peine naissante, encore entravée du préjugé des idées innées, et d'une médecine, dont les vues nécessairement bornées par une doctrine toute mécanique, ne pouvaient s'élever aux considérations philosophiques des maladies de l'entendement. Éclairées du flambeau de l'analyse, et se prêtant l'une à l'autre un mutuel appui, ces deux sciences ont de nos jours dépouillé leurs vieilles erreurs, et fait des progrès immenses. Aussi avait-on lieu d'espérer que si jamais il se présentait un individu pareil à ceux dont nous venons de parler, elles déploieraient pour son développement physique et moral toutes les ressources de leurs connaissances actuelles ; ou que du moins si cette application devenait impossible ou infructueuse, il se trouverait dans ce siècle d'observation quelqu'un qui, recueillant avec soin l'histoire d'un être aussi étonnant, déterminerait ce qu'il est, et déduirait de ce qu'il lui manque, la somme jusqu'à présent incalculée des connaissances et des idées que l'homme doit à son éducation.

Oserai-je avouer que je me suis proposé l'une et l'autre de ces deux grandes entreprises ? Et qu'on ne me demande point si j'ai rempli mon but. Ce serait là une question bien prématurée à laquelle je ne pourrais répondre qu'à une époque encore très éloignée. Néanmoins je l'eusse attendue en silence, sans vouloir occuper le public de mes travaux, si ce n'avait été pour moi un besoin, autant qu'une obligation, de prouver, par mes premiers succès, que l'enfant sur lequel je les ai obtenus n'est point, comme on le croit généralement, un imbécile désespéré mais un être intéressant, qui mérite, sous tous les rapports, l'attention des observateurs, et les soins particuliers qu'en fait prendre une administration éclairée et philanthropique.

*

* *

LES PROGRÈS D'UN JEUNE SAUVAGE

Un enfant de onze ou douze ans, que l'on avait entrevu quelques années auparavant dans les bois de la Caune, entièrement nu, cherchant des glands et des racines dont il faisait sa nourriture, fut dans les mêmes lieux, et vers la fin de l'an VII, rencontré par trois chasseurs qui s'en saisirent au moment où il grimpait sur un arbre pour se soustraire à leurs poursuites. Conduit dans un hameau du voisinage, et confié à la garde d'une veuve, il s'évada au bout d'une semaine et gagna les montagnes où il erra pendant les froids les plus rigoureux de l'hiver, revêtu plutôt que couvert d'une chemise en lambeaux, se retirant pendant la nuit dans les lieux solitaires, se rapprochant, le jour, des villages voisins, menant ainsi une vie vagabonde, jusqu'au jour où il entra de son propre mouvement dans une maison habitée du canton de Saint-Sernin.

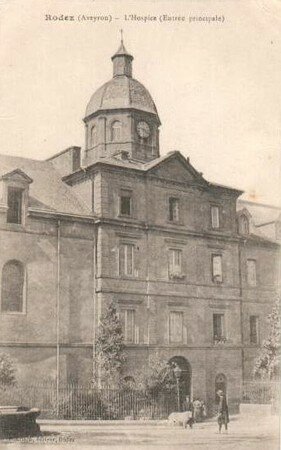

II y fut repris, surveillé et soigné pendant deux ou trois jours ; transféré de là à l'hospice de Saint-Affrique, puis à Rodez, où il fut gardé plusieurs mois. Pendant le séjour qu'il a fait dans ces différents endroits, on l'a vu toujours également farouche, impatient et mobile, chercher continuellement à s'échapper, et fournir matière aux observations les plus intéressantes, recueillies par des témoins dignes de foi, et que je n'oublierai pas de rapporter dans les articles de cet essai, où elles pourront ressortir avec plus d'avantage . Un ministre, protecteur des sciences, crut que celle de l'homme moral pourrait tirer quelques lumières de cet événement. Des ordres furent donnés pour que cet enfant fût amené à Paris. Il y arriva vers la fin de l'an VIII, sous la conduite d'un pauvre et respectable vieillard qui, obligé de s'en séparer peu de temps après, promit de revenir le prendre, et de lui servir de père, si jamais la Société venait à l'abandonner.

hospice de Rodez

Les espérances les plus brillantes et les moins raisonnées avaient devancé à Paris, le Sauvage de l'Aveyron . Beaucoup de curieux se faisaient une joie de voir quel serait son étonnement à la vue de toutes les belles choses de la capitale. D'un autre côté, beaucoup de personnes, recommandables d'ailleurs par leurs lumières, oubliant que nos organes sont d'autant moins flexibles et l'imitation d'autant plus difficile, que l'homme est éloigné de la société et de l'époque de son premier âge, crurent que l'éducation de cet individu ne serait l'affaire que de quelques mois, et qu'on l'entendrait bientôt donner sur sa vie passée, les renseignements les plus piquants. Au lieu de tout cela, que vit-on ? Un enfant d'une malpropreté dégoûtante, affecté de mouvements spasmodiques et souvent convulsifs, se balançant sans relâche comme certains animaux de la ménagerie, mordant et égratignant ceux qui le servaient ; enfin, indifférent à tout et ne donnant de l'attention à rien.

On conçoit facilement qu'un être de cette nature ne dût exciter qu'une curiosité momentanée. On accourut en foule, on le vit sans l'observer, on le jugea sans le connaître, et l'on n'en parla plus. Au milieu de cette indifférence générale, les administrateurs de l'institution nationale des Sourds-et-Muets et son célèbre directeur n'oublièrent point que la société, en attirant à elle ce jeune infortuné, avait contracté envers lui des obligations indispensables, qu'il leur appartenait de remplir. Partageant alors les espérances que je fondais sur un traitement médical, ils décidèrent que cet enfant serait confié à mes soins.

Mais avant de présenter les détails et les résultats de cette mesure, il faut exposer le point d'où nous sommes partis, rappeler et décrire cette première époque, pour mieux apprécier celle à laquelle nous sommes parvenus, et opposant ainsi le passé au présent, déterminer ce qu'on doit attendre de l'avenir. Obligé donc de revenir sur des faits déjà connus, je les exposerai rapidement ; et pour qu'on ne me soupçonne pas de les avoir exagérés dans le dessein de faire ressortir ceux que je veux leur opposer, je me permettrai de rapporter ici d'une manière très analytique la description qu'en fit à une société savante, et dans une séance où j'eus l'honneur d'être admis, un médecin aussi avantageusement connu par son génie observateur que par ses profondes connaissances dans les maladies de l'intellectuel.

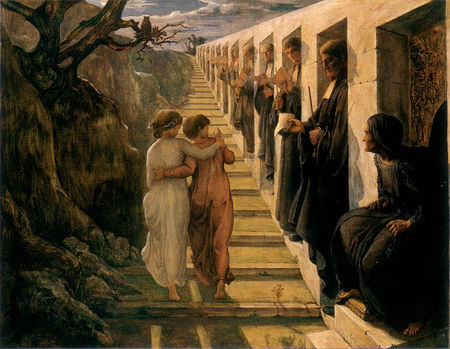

Pinel délivrant les aliénés de leurs chaînes à la Salpétrière

peinture de Tony Robert-Fleury (1837-1912)

Procédant d'abord par l'exposition des fonctions sensoriales du jeune sauvage, le citoyen Pinel nous présenta ses sens réduits à un tel état d'inertie que cet infortuné se trouvait, sous ce rapport, bien inférieur à quelques-uns de nos animaux domestiques ; ses yeux sans fixité, sans expression, errant vaguement d'un objet à l'autre sans jamais s'arrêter à aucun, si peu instruits d'ailleurs, et si peu exercés par le toucher, qu'ils ne distinguaient point un objet en relief d'avec un corps en peinture : l'organe de l'ouïe insensible aux bruits les plus forts comme à la musique la plus touchante : celui de la voix réduite à un état complet de mutité et ne laissant échapper qu'un son guttural et uniforme : l'odorat si peu cultivé qu'il recevait avec la même indifférence l'odeur des parfums et l'exhalaison fétide des ordures dont sa couche était pleine ; enfin l'organe du toucher restreint aux fonctions mécaniques de la préhension des corps. Passant ensuite à l'état des fonctions intellectuelles de cet enfant, l'auteur du rapport nous le présenta incapable d'attention, si ce n'est pour les objets de ses besoins, et conséquemment de toutes les opérations de l'esprit qu'entraîne cette première, dépourvu de mémoire, de jugement, d'aptitude à l'imitation, et tellement borné dans les idées même relatives à ses besoins, qu'il n'était point encore parvenu à ouvrir une porte ni à monter sur une chaise pour atteindre les aliments qu'on élevait hors de la portée de sa main ; enfin dépourvu de tout moyen de communication, n'attachant ni expression ni intention aux gestes et aux mouvements de son corps, passant avec rapidité et sans aucun motif présumable d'une tristesse apathique aux éclats de rire les plus immodérés ; insensible à toute espèce d'affections morales ; son discernement n'était qu'un calcul de gloutonnerie, son plaisir une sensation agréable des organes du goût, son intelligence la susceptibilité de produire quelques idées incohérentes, relatives à ses besoins ; toute son existence, en un mot, une vie purement animale.

Procédant d'abord par l'exposition des fonctions sensoriales du jeune sauvage, le citoyen Pinel nous présenta ses sens réduits à un tel état d'inertie que cet infortuné se trouvait, sous ce rapport, bien inférieur à quelques-uns de nos animaux domestiques ; ses yeux sans fixité, sans expression, errant vaguement d'un objet à l'autre sans jamais s'arrêter à aucun, si peu instruits d'ailleurs, et si peu exercés par le toucher, qu'ils ne distinguaient point un objet en relief d'avec un corps en peinture : l'organe de l'ouïe insensible aux bruits les plus forts comme à la musique la plus touchante : celui de la voix réduite à un état complet de mutité et ne laissant échapper qu'un son guttural et uniforme : l'odorat si peu cultivé qu'il recevait avec la même indifférence l'odeur des parfums et l'exhalaison fétide des ordures dont sa couche était pleine ; enfin l'organe du toucher restreint aux fonctions mécaniques de la préhension des corps. Passant ensuite à l'état des fonctions intellectuelles de cet enfant, l'auteur du rapport nous le présenta incapable d'attention, si ce n'est pour les objets de ses besoins, et conséquemment de toutes les opérations de l'esprit qu'entraîne cette première, dépourvu de mémoire, de jugement, d'aptitude à l'imitation, et tellement borné dans les idées même relatives à ses besoins, qu'il n'était point encore parvenu à ouvrir une porte ni à monter sur une chaise pour atteindre les aliments qu'on élevait hors de la portée de sa main ; enfin dépourvu de tout moyen de communication, n'attachant ni expression ni intention aux gestes et aux mouvements de son corps, passant avec rapidité et sans aucun motif présumable d'une tristesse apathique aux éclats de rire les plus immodérés ; insensible à toute espèce d'affections morales ; son discernement n'était qu'un calcul de gloutonnerie, son plaisir une sensation agréable des organes du goût, son intelligence la susceptibilité de produire quelques idées incohérentes, relatives à ses besoins ; toute son existence, en un mot, une vie purement animale.

Rapportant ensuite plusieurs histoires, recueillies à Bicêtre, d'enfants irrévocablement atteints d'idiotisme, le citoyen Pinel établit entre l'état de ces malheureux et celui que présentait l'enfant qui nous occupe, les rapprochements les plus rigoureux, qui donnaient nécessairement pour résultat une identité complète et parfaite entre ces jeunes idiots et le Sauvage de l'Aveyron. Cette identité menait nécessairement à conclure qu'atteint d'une maladie jusqu'à présent regardée comme incurable, il n'était susceptible d'aucune espèce de sociabilité et d'instruction. Ce fut aussi la conclusion qu'en tira le citoyen Pinel et qu'il accompagna néanmoins de ce doute philosophique répandu dans tous ses écrits, et que met dans ses présages celui qui sait apprécier la science du pronostic et n'y voir qu'un calcul plus ou moins incertain de probabilités et de conjectures.

Rapportant ensuite plusieurs histoires, recueillies à Bicêtre, d'enfants irrévocablement atteints d'idiotisme, le citoyen Pinel établit entre l'état de ces malheureux et celui que présentait l'enfant qui nous occupe, les rapprochements les plus rigoureux, qui donnaient nécessairement pour résultat une identité complète et parfaite entre ces jeunes idiots et le Sauvage de l'Aveyron. Cette identité menait nécessairement à conclure qu'atteint d'une maladie jusqu'à présent regardée comme incurable, il n'était susceptible d'aucune espèce de sociabilité et d'instruction. Ce fut aussi la conclusion qu'en tira le citoyen Pinel et qu'il accompagna néanmoins de ce doute philosophique répandu dans tous ses écrits, et que met dans ses présages celui qui sait apprécier la science du pronostic et n'y voir qu'un calcul plus ou moins incertain de probabilités et de conjectures.

Je ne partageai point cette opinion défavorable ; et malgré la vérité du tableau et la justesse des rapprochements, j'osai concevoir quelques espérances. Je les fondai moi-même sur la double considération de la cause et de la curabilité de cet idiotisme apparent. Je ne puis passer outre sans m'appesantir un instant sur ces deux considérations. Elles portent encore sur le moment présent ; elles reposent sur une série de faits que je dois raconter, et auxquels je me verrai forcé de mêler plus d'une fois mes propres réflexions.

Si l'on donnait à résoudre ce problème de métaphysique : déterminer quels seraient le degré d'intelligence et la nature des idées d'un adolescent qui, privé dès son enfance de toute éducation, aurait vécu entièrement séparé des individus de son espèce, je me trompe grossièrement, ou la solution du problème se réduirait à ne donner à cet individu qu'une intelligence relative au petit nombre de ses besoins et dépouillée, par abstraction, de toutes les idées simples et complexes que nous recevons par l'éducation, et qui se combinent dans notre esprit de tant de manières, par le seul moyen de la connaissance des signes. Eh bien ! le tableau moral de cet adolescent serait celui du Sauvage de l'Aveyron et la solution du problème donnerait la mesure et la cause de l'état intellectuel de celui-ci.

Mais pour admettre encore avec plus de raison l'existence de cette cause, il faut prouver qu'elle a agi depuis nombre d'années, et répondre à l'objection que l'on pourrait me faire et que l'on m'a déjà faite, que le prétendu sauvage n'était qu'un pauvre imbécile que des parents, dégoûtés de lui, avaient tout récemment abandonné à l'entrée de quelque bois. Ceux qui se sont livrés à une pareille supposition n'ont point observé cet enfant peu de temps après son arrivée à Paris. Ils auraient vu que toutes ses habitudes portaient l'empreinte d'une vie errante et solitaire ; aversion insurmontable pour la société et pour ses usages, nos habillements, nos meubles, le séjour de nos appartements, la préparation de nos mets, indifférence profonde pour les objets de nos plaisirs et de nos besoins factices ; goût passionné pour la liberté des champs si vif encore dans son état actuel, malgré ses besoins nouveaux et ses affections naissantes, que pendant un court séjour qu'il a fait à Montmorency, il se serait infailliblement évadé dans la forêt sans les précautions les plus sévères, et que deux fois il s'est échappé de la maison des Sourds-Muets, malgré la surveillance de sa gouvernante ; locomotion extraordinaire, pesante à la vérité, depuis qu'il porte des chaussures, mais toujours remarquable par la difficulté de se régler sur notre démarche posée et mesurée, et par la tendance continuelle à prendre le trot ou le galop ; habitude opiniâtre de flairer tout ce qu'on lui présente, même les corps que nous regardons comme inodores, mastication non moins étonnante encore, uniquement exécutée par l'action précipitée des dents incisives, indiquant assez, par son analogie avec celle de quelques rongeurs, qu'à l'instar de ces animaux notre sauvage ne vivait le plus communément que de productions végétales : je dis le plus communément car il paraît, par le trait suivant, que dans certaines circonstances il aurait fait sa proie de quelques petits animaux privés de vie. On lui présenta un serin mort, et en un instant l'oiseau fut dépouillé de ses plumes grosses et petites, ouvert avec l'ongle, flairé et rejeté.

D'autres indices d'une vie entièrement isolée, précaire et vagabonde, se déduisent de la nature et du nombre de cicatrices dont le corps de cet enfant est couvert. Sans parler de celle que l'on voit au-devant du col et dont je ferai mention ailleurs, comme appartenant à une autre cause, et méritant une attention particulière, on en compte quatre sur la figure, six sur le long du bras gauche, trois à quelque distance de l'épaule droite, quatre à la circonférence du pubis, une sur la fesse gauche, trois à une jambe et deux à l'autre ; ce qui fait en somme vingt-trois cicatrices dont les unes paraissent appartenir à des morsures d'animaux et les autres à des déchirures et à des écorchures plus ou moins larges, plus ou moins profondes ; témoignages nombreux et ineffaçables du long et total abandon de cet infortuné, et qui, considérés sous un point de vue plus général et plus philosophique, déposent autant contre la faiblesse et l'insuffisance de l'homme livré seul à ses propres moyens, qu'en faveur des ressources de la nature qui, selon des lois en apparence contradictoires, travaille ouvertement à réparer et à conserver ce qu'elle tend sourdement à détériorer et à détruire.

Qu'on joigne à tous ces faits déduits de l'observation ceux non moins authentiques qu'ont déposés les habitants des campagnes voisines du bois où cet enfant a été trouvé, et l'on saura que dans les premiers jours qui suivirent son entrée dans la société, il ne se nourrissait que de glands, de pommes de terre et de châtaignes crues, qu'il ne rendait aucune espèce de son ; que malgré la surveillance la plus active, il parvint plusieurs fois à s'échapper ; qu'il manifesta une grande répugnance à coucher dans un lit, etc. L'on saura surtout qu'il avait été vu plus de cinq ans auparavant entièrement nu et fuyant à l'approche des hommes , ce qui suppose qu'il était déjà, lors de sa première apparition, habitué à ce genre de vie ; habitude qui ne pouvait être le résultat que de deux ans au moins de séjour dans des lieux inhabités. Ainsi cet enfant a passé dans une solitude absolue sept ans à peu près sur douze, qui composaient l'âge qu'il pouvait avoir quand il fut pris dans les bois de la Caune. Il est donc probable et presque prouvé qu'il y a été abandonné à l'âge de quatre ou cinq ans, et que si, à cette époque, il devait déjà quelques idées et quelques mots à un commencement d'éducation, tout cela se sera effacé de sa mémoire par suite de son isolement.

Voilà quelle me parut être la cause de son état actuel. On voit pourquoi j'en augurai favorablement pour le succès de mes soins. En effet, sous le rapport du peu de temps qu'il était parmi les hommes, le Sauvage de l'Aveyron était bien moins un adolescent imbécile qu'un enfant de dix ou douze mois, et un enfant qui aurait contre lui ces habitudes antisociales, une opiniâtre inattention, des organes peu flexibles, et une sensibilité accidentellement émoussée. Sous ce dernier point de vue, sa situation devenait un cas purement médical, et dont le traitement appartenait à la médecine morale, à cet art sublime créé en Angleterre par les Willis et les Crichton, et répandu nouvellement en France par les succès et les écrits du professeur Pinel.

Guidé par l'esprit de leur doctrine, bien moins que par leurs préceptes qui ne pouvaient s'adapter à ce cas imprévu, je réduisis à cinq vues principales le traitement moral ou l'éducation du Sauvage de l'Aveyron.

PREMIÈRE VUE : L'attacher à la vie sociale, en la lui rendant plus douce que celle qu'il menait alors, et surtout plus analogue à la vie qu'il venait de quitter.

DEUXIÈME VUE : Réveiller la sensibilité nerveuse par les stimulants les plus énergiques et quelquefois par les vives affections de l'âme.

TROISIÈME VUE : Étendre la sphère de ses idées en lui donnant des besoins nouveaux, et en multipliant ses rapports avec les êtres environnants.

QUATRIÈME VUE : Le conduire à l'usage de la parole en déterminant l'exercice de l'imitation par la loi impérieuse de la nécessité.

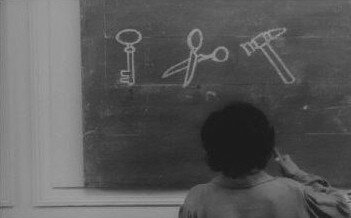

CINQUIÈME VUE : Exercer pendant quelque temps sur les objets de ses besoins physiques les plus simples opérations de l'esprit en déterminant ensuite l'application sur des objets d'instruction.

*

* *

I

PREMIÈRE VUE. - L'attacher à la vie sociale en la lui rendant plus douce que celle qu'il menait alors, et surtout plus analogue à la vie qu'il venait de quitter.

Un changement brusque dans sa manière de vivre, les fréquentes importunités des curieux, quelques mauvais traitements, effets inévitables de sa cohabitation avec des enfants de son âge, semblaient avoir éteint tout espoir de civilisation. Sa pétulante activité avait dégénéré insensiblement en une apathie sourde qui avait produit des habitudes encore plus solitaires. Aussi, à l'exception des moments où la faim l'amenait à la cuisine, on le trouvait toujours accroupi dans l'un des coins du jardin, ou caché au deuxième étage derrière quelques débris de maçonnerie. C'est dans ce déplorable état que l'ont vu certains curieux de Paris, et que, d'après un examen de quelques minutes, ils l'ont jugé digne d'être envoyé aux Petites-Maisons ; comme si la société avait le droit d'arracher un enfant à une vie libre et innocente, pour l'envoyer mourir d'ennui dans un hospice, et y expier le malheur d'avoir trompé la curiosité publique. Je crus qu'il existait un parti plus simple et surtout plus humain ; c'était d'user envers lui de bons traitements et de beaucoup de condescendance pour ses goûts et ses inclinations. Mme Guérin, à qui l'administration a confié la garde spéciale de cet enfant, s'est acquittée et s'acquitte encore de cette tâche pénible avec toute la patience d'une mère et l'intelligence d'une institutrice éclairée. Loin de contrarier ses habitudes, elle a su, en quelque sorte, composer avec elles et remplir par là l'objet de cette première indication.

Pour peu que l'on voulût juger de la vie passée de cet enfant par ses dispositions actuelles, on voyait évidemment qu'à l'instar de certains sauvages des pays chauds, celui-ci ne connaissait que ces quatre choses : dormir, manger, ne rien faire et courir les champs. Il fallut donc le rendre heureux à sa manière, en le couchant à la chute du jour, en lui fournissant abondamment des aliments de son goût, en respectant son indolence et en l'accompagnant dans ses promenades, ou plutôt dans ses courses en plein air, et cela quelque temps qu'il pût faire. Ces incursions champêtres paraissaient même lui être plus agréables quand il survenait dans l'atmosphère un changement brusque et violent : tant il est vrai que dans quelque condition qu'il soit, l'homme est avide de sensations nouvelles. Ainsi, par exemple, quand on observait celui-ci dans l'intérieur de sa chambre, on le voyait se balançant avec une monotonie fatigante, diriger constamment ses yeux vers la croisée, et les promener tristement dans le vague de l'air extérieur. Si alors un vent orageux venait à souffler, si le soleil caché derrière les nuages se montrait tout à coup éclairant plus vivement l'atmosphère, c'étaient de bruyants éclats de rire, une joie presque convulsive pendant laquelle toutes ses inflexions, dirigées d'arrière en avant, ressemblaient beaucoup à une sorte d'élan qu'il aurait voulu prendre pour franchir la croisée et se précipiter dans le jardin. Quelquefois, au lieu de ces mouvements joyeux, c'était une espèce de rage frénétique ; il se tordait les bras, s'appliquait les poings fermés sur les yeux, faisait entendre des grincements de dents et devenait dangereux pour ceux qui étaient auprès de lui.

Un matin qu'il tombait abondamment de la neige et qu'il était encore couché, il pousse un cri de joie en s'éveillant, quitte le lit, court à la fenêtre, puis à la porte, va, vient avec impatience de l'une à l'autre. s'échappe à moitié habillé, et gagne le jardin. Là, faisant éclater sa joie par les cris les plus perçants, il court, se roule dans la neige et la ramassant par poignées, s'en repaît avec une incroyable avidité.

Mais ce n'était pas toujours d'une manière aussi vive et aussi bruyante que se manifestaient ses sensations, à la vue de ces grands effets de la nature. Il est digne de remarquer que dans certains cas elles paraissaient emprunter l'expression calme du regret et de la mélancolie : conjecture bien hasardée, et bien opposée sans doute aux opinions des métaphysiciens, mais dont on ne pouvait se défendre quand on observait avec soin et dans quelques circonstances ce jeune infortuné. Ainsi, lorsque la rigueur du temps chassait tout le monde du jardin, c'était le moment qu'il choisissait pour y descendre. Il en faisait plusieurs fois le tour et finissait par s'asseoir sur le bord du bassin.

Je me suis souvent arrêté, pendant des heures entières, et avec un plaisir indicible, à l'examiner dans cette situation ; à voir comme tous ces mouvements spasmodiques et ce balancement continuel de tout son corps diminuaient, s'apaisaient par degrés, pour faire place à une attitude plus tranquille ; et comme insensiblement sa figure insignifiante ou grimacière prenait un caractère bien prononcé de tristesse ou de rêverie mélancolique, à mesure que ses yeux s'attachaient fixement sur la surface de l'eau, et qu'il y jetait lui-même de temps en temps quelques débris de feuilles desséchées. - Lorsque, pendant la nuit et par un beau clair de lune, les rayons de cet astre venaient à pénétrer dans sa chambre, il manquait rarement de s'éveiller et de se placer devant la fenêtre.

Il restait là, selon le rapport de sa gouvernante, pendant une partie de la nuit, debout, immobile, le col tendu, les yeux fixés vers les campagnes éclairées par la lune, et livré à une sorte d'extase contemplative, dont le silence et l'immobilité n'étaient interrompus que par une inspiration très élevée, qui revenait à de longs intervalles et qu'accompagnait presque toujours un petit son plaintif. - Il eût été aussi inutile qu'inhumain de vouloir contrarier ces dernières habitudes, et il entrait même dans mes vues de les associer à sa nouvelle existence, pour la lui rendre plus agréable. Il n'en était pas ainsi de celles qui avaient le désavantage d'exercer continuellement son estomac et ses muscles, et de laisser par là sans action la sensibilité des nerfs et les facultés du cerveau. Aussi dus-je m'attacher, et parvins-je, à la fin, et par degrés, à rendre ses courses plus rares, ses repas moins copieux et moins fréquents, son séjour au lit beaucoup moins long et ses journées plus profitables à son instruction.

*

* *

II

DEUXIÈME VUE. - Réveiller la sensibilité nerveuse par les stimulants les plus énergiques, et quelquefois par les vives affections de l'âme.

Quelques physiologistes modernes ont soupçonné que la sensibilité était en raison directe de la civilisation. Je ne crois pas que l'on en puisse donner une plus forte preuve que celle du peu de sensibilité des organes sensoriaux chez le Sauvage de l'Aveyron. On peut s'en convaincre en reportant les yeux sur la description que j'en ai déjà présentée, et dont j'ai puisé les faits à la source la moins suspecte. J'ajouterai ici, relativement au même sujet, quelques-unes de mes observations les plus marquantes.

Plusieurs fois, dans le cours de l'hiver, je l'ai vu, en traversant le jardin des Sourds-Muets, accroupi à demi nu sur un sol humide, rester ainsi exposé, pendant des heures entières, à un vent frais et pluvieux. Ce n'est pas seulement pour le froid, mais encore pour une vive chaleur que l'organe de la peau et du toucher ne témoignait aucune sensibilité ; il lui arrivait journellement quand il était auprès du feu et que les charbons ardents venaient à rouler hors de l'âtre, de les saisir avec les doigts et de les replacer sans trop de précipitation sur des tisons enflammés. On l'a surpris plus d'une fois à la cuisine, enlevant de la même manière des pommes de terre qui cuisaient dans l'eau bouillante ; et je puis assurer qu'il avait même en ce temps-là, un épiderme fin et velouté .

Je suis parvenu souvent à lui remplir de tabac les cavités extérieures du nez sans provoquer l'éternuement. Cela suppose qu'il n'existait entre l'organe et l'odorat, très exercé d'ailleurs, et ceux de la respiration et de la vue, aucun de ces rapports sympathiques qui font partie constituante de la sensibilité de nos sens, et qui dans ces cas-ci auraient déterminé l'éternuement ou la sécrétion des larmes. Ce dernier effet était encore moins subordonné aux affections tristes de l'âme, et malgré les contrariétés sans nombre, malgré les mauvais traitements auxquels l'avait exposé, dans les premiers mois, son nouveau genre de vie, jamais je ne l'avais surpris à verser des pleurs. - L'oreille était de tous les sens celui qui paraissait le plus insensible. On a su cependant que le bruit d'une noix ou de tout autre corps comestible de son goût ne manquait jamais de le faire retourner. Cette observation est des plus vraies, et cependant ce même organe se montrait insensible aux bruits les plus forts et aux explosions des armes à feu. Je tirai près de lui un jour, deux coups de pistolet ; le premier parut un peu l'émouvoir, le second ne lui fit pas seulement tourner la tête.

Ainsi, en faisant abstraction de quelques cas tels que celui-ci, où le défaut d'attention de la part de l'âme pouvait simuler un manque de sensibilité dans l'organe, on trouvait néanmoins que cette propriété nerveuse était singulièrement faible dans la plupart des sens. En conséquence, il entrait dans mon plan de la développer par tous les moyens possibles, et de préparer l'esprit à l'attention en disposant les sens à recevoir des impressions plus vives. Des divers moyens que je mis en usage, l'effet de la chaleur me parut remplir le mieux cette indication. C'est une chose admise par les physiologistes et les politiques que les habitants du Midi ne doivent qu'à l'action de la chaleur sur la peau cette sensibilité exquise, si supérieure à celle des hommes du Nord. J'employai ce stimulus de toutes les manières. Ce n'était pas assez qu'il fût vêtu, couché et logé bien chaudement ; je lui fis donner tous les jours, et à une très haute température, un bain de deux ou trois heures, pendant lequel on lui administrait avec la même eau des douches fréquentes sur la tête. Je ne remarquai point que la chaleur et la fréquence des bains fussent suivies de cet effet débilitant qu'on leur attribue.

J'aurais même désiré que cela arrivât, bien persuadé qu'en pareil cas, la perte des forces musculaires tourne au profit de la sensibilité nerveuse. Au moins si cet effet subséquent n'eut point lieu, le premier ne trompa pas mon attente. Au bout de quelque temps notre jeune sauvage se montrait sensible à l'action du froid, se servait de la main pour reconnaître la température du bain, et refusait d'y entrer quand il n'était que médiocrement chaud. La même cause lui fit bientôt apprécier l'utilité des vêtements qu'il n'avait supportés jusque-là qu'avec beaucoup d'impatience. Cette utilité une fois connue, il n'y avait qu'un pas à faire pour le forcer à s'habiller lui-même. On y parvint au bout de quelques jours, en le laissant chaque matin exposé au froid, à côté de ses habillements, jusqu'à ce qu'il sût lui-même s'en servir. Un expédient à peu près pareil suffit pour lui donner en même temps des habitudes de propreté ; au point que la certitude de passer la nuit dans un lit froid et humide l'accoutuma à se lever pour satisfaire à ses besoins. Je fis joindre à l'administration des bains l'usage des frictions sèches le long de l'épine vertébrale et même des chatouillements dans la région lombaire. Ce dernier moyen n'était pas un des moins excitants ; je me vis même contraint de le proscrire, quand ses effets ne se bornèrent plus à produire des mouvements de joie, mais parurent s'étendre encore aux organes de la génération, et menacer d'une direction fâcheuse les premiers mouvements d'une puberté déjà trop précoce.

À ces stimulants divers, je dus joindre encore ceux, non moins excitants, des affections de l'âme. Celles dont il était susceptible à cette époque se réduisaient à deux : la joie et la colère. Je ne provoquais celle-ci qu'à des distances éloignées, pour que l'accès en fût plus violent, et toujours avec une apparence bien évidente de justice. Je remarquais quelquefois alors que dans l'effort de son emportement, son intelligence semblait acquérir une sorte d'extension qui lui fournissait, pour le tirer d'affaire, quelque expédient ingénieux. Une fois que nous voulions lui faire prendre un bain qui n'était encore que médiocrement chaud, et que nos instances réitérées avaient violemment allumé sa colère, voyant que sa gouvernante était peu convaincue par les fréquentes épreuves qu'il faisait lui-même de la fraîcheur de l'eau avec le bout de ses doigts, il se retourna vers elle avec vivacité, se saisit de sa main et la lui plongea dans la baignoire.

Que je dise encore un trait de cette nature. Un jour qu'il était dans mon cabinet, assis sur une ottomane, je vins m'asseoir à ses côtés, et placer entre nous une bouteille de Leyde légèrement chargée. Une petite commotion qu'il en avait reçue la veille, lui en avait fait connaître l'effet. À voir l'inquiétude que lui causait l'approche de cet instrument, je crus qu'il allait l'éloigner en le saisissant par le crochet. Il prit un parti plus sage : ce fut de mettre ses mains dans l'ouverture de son gilet, et de se reculer de quelques pouces, de manière que sa cuisse ne touchât plus au revêtement extérieur de la bouteille. Je me rapprochai de nouveau, et la replaçai encore entre nous. Autre mouvement de sa part, autre disposition de la mienne. Ce petit manège continua jusqu'à ce que, rencoigné à l'extrémité de l'ottomane, se trouvant borné en arrière par la muraille, en avant par une table, et de mon côté par la fâcheuse machine, il ne lui fut plus possible d'exécuter un seul mouvement. C'est alors que saisissant le moment où j'avançais mon bras pour amener le sien, il m'abaissa très adroitement le poignet sur le crochet de la bouteille. J'en reçus la décharge.

Mais si quelquefois, malgré l'intérêt vif que m'inspirait ce jeune orphelin, je prenais sur moi d'exciter sa colère, je ne laissais passer aucune occasion de lui procurer de la joie : et certes il n'était besoin pour y réussir d'aucun moyen difficile ni coûteux. Un rayon de soleil, reçu sur un miroir réfléchi dans sa chambre et promené sur le plafond ; un verre d'eau que l'on faisait tomber goutte à goutte et d'une certaine hauteur, sur le bord de ses doigts, pendant qu'il était dans le bain ; alors aussi un peu de lait contenu dans une écuelle de bois que l'on plaçait à l'extrémité de sa baignoire, et que les oscillations de l'eau faisaient dériver peu à peu, au milieu des cris de joie, jusqu'à la portée de ses mains : voilà à peu près tout ce qu'il fallait pour récréer et réjouir souvent jusqu'à l'ivresse, cet enfant de la nature.

Tels furent, entre une foule d'autres, les stimulants tant physiques que moraux, avec lesquels je tâchai de développer la sensibilité de ses organes. J'en obtins, après trois mois, un excitement général de toutes les forces sensitives. Alors le toucher se montra sensible à l'impression des corps chauds ou des corps froids, unis ou raboteux, mous ou résistants. Je portais, en ce temps-là, un pantalon de velours sur lequel il semblait prendre plaisir à promener sa main. C'était avec cet organe explorateur qu'il s'assurait presque toujours du degré de cuisson de ses pommes de terre quand, les retirant du pot avec une cuiller, il y appliquait ses doigts à plusieurs reprises, et se décidait, d'après l'état de mollesse ou de résistance qu'elles présentaient, à les manger ou à les rejeter dans l'eau bouillante. Quand on lui donnait un flambeau à allumer avec du papier, il n'attendait pas toujours que le feu eût pris à la mèche, pour rejeter avec précipitation le papier dont la flamme était encore bien éloignée de ses doigts. Si on l'excitait à pousser ou à porter un corps, tant soit peu résistant ou pesant, il lui arrivait quelquefois de le laisser là, tout à coup, de regarder le bout de ses doigts qui n'étaient assurément ni meurtris ni blessés, et de poser doucement la main dans l'ouverture de son gilet. L'odorat avait aussi gagné à ce changement. La moindre irritation portée sur cet organe provoquait un éternuement ; et je jugeai, par la frayeur dont il fut saisi la première fois que cela arriva, que c'était pour lui une chose nouvelle. Il dut, de suite, se jeter sur son lit.

Le raffinement du sens du goût était encore plus marqué. Les aliments dont cet enfant se nourrissait peu de temps après son arrivée à Paris, étaient horriblement dégoûtants. Il les traînait dans tous les coins et les pétrissait avec ses mains, pleines d'ordures.

Mais à l'époque dont je parle, il lui arrivait souvent de rejeter avec humeur tout le contenu de son assiette, dès qu'il y tombait quelque substance étrangère ; et lorsqu'il avait cassé ses noix sous ses pieds, il les nettoyait avec tous les détails d'une propreté minutieuse.

Enfin les maladies, les maladies mêmes, ces témoins irrécusables et fâcheux de la sensibilité prédominante de l'homme civilisé, vinrent attester ici le développement de ce principe de vie. Vers les premiers jours du printemps, notre jeune sauvage eut un violent coryza, et quelques semaines après, deux affections catarrhales presque succédanées.

Néanmoins ces résultats ne s'étendirent pas à tous les organes. Ceux de la vue et de l'ouïe n'y participèrent point ; sans doute parce que ces deux sens, beaucoup moins simples que les autres, avaient besoin d'une éducation particulière et plus longue, ainsi qu'on le verra par la suite.

L'amélioration simultanée des trois sens, par suite des stimulants portés sur la peau, tandis que ces deux derniers étaient restés stationnaires, est un fait précieux, digne d'être présenté à l'attention des physiologistes. Il semble prouver, ce qui paraît d'ailleurs assez vraisemblable, que les sens du toucher, de l'odorat et du goût ne sont qu'une modification de l'organe de la peau ; tandis que ceux de l'ouïe et la vue, moins extérieurs, revêtus d'un appareil physique des plus compliqués. se trouvent assujettis à d'autres règles de perfectionnement, et doivent en quelque sorte, faire une classe séparée.

*

* *

III

TROISIÈME VUE. - Étendre la sphère de ses idées en lui donnant des besoins nouveaux, et en multipliant ses rapports avec les êtres environnants.

Si les progrès de cet enfant vers la civilisation, si mes succès pour les développements de son intelligence ont été jusqu'à présent si lents et si difficiles, je dois m'en prendre surtout aux obstacles sans nombre que j'ai rencontrés, pour remplir cette troisième vue. Je lui ai présenté successivement des jouets de toute espèce ; plus d'une fois, pendant des heures entières, je me suis efforcé de lui en faire connaître l'usage ; et j'ai vu, avec peine, que loin de captiver son attention, ces divers objets finissaient toujours par lui donner de l'impatience tellement qu'il en vint au point de les cacher, ou de les détruire, quand l’occasion s'en présentait. C'est ainsi qu'après avoir longtemps renfermé dans une chaise percée un jeu de quilles, qui lui avait attiré de notre part quelques importunités, il prit, un jour qu'il était seul dans sa chambre, le parti de les entasser dans le foyer, devant lequel on le trouva se chauffant avec gaieté à la flamme de ce feu de joie.

Cependant, je parvins quelquefois à l'attacher à quelques amusements qui avaient du rapport avec les besoins digestifs. En voici un par exemple, que je lui procurais souvent à la fin du repas, quand je le menais dîner en ville. Je dispo¬sais devant lui, sans aucun ordre symétrique et dans une position renversée, plusieurs petits gobelets d'argent, sous l'un desquels je plaçais un marron. Bien sûr d'avoir attiré son attention, je les soulevais l'un après l'autre, excepté celui qui renfermait le marron. Après lui avoir ainsi démontré qu'ils ne contenaient rien, et les avoir replacés dans le même ordre, je l'invitais par signes à chercher à son tour. Le premier gobelet sur lequel tombaient ses perquisitions était précisé¬ment celui sous lequel j'avais caché la petite récompense due à son attention. Jusque-là ce n'était qu'un faible effort de mémoire. Mais, insensiblement je rendais le jeu plus compliqué.

Ainsi, après avoir par le même procédé, caché un autre marron, je changeais l'ordre de tous les gobelets, d'une manière lente pourtant afin que, dans cette inversion générale, il lui fût difficile de suivre des yeux et par l'attention celui qui renfermait le précieux dépôt. Je faisais plus, je chargeais le dessous de deux ou trois de ces gobelets et son attention quoique partagée entre ces trois objets, ne les suivait pas moins dans leurs changements respectifs en dirigeant vers eux ses premières perquisitions. Ce n'est pas tout encore ; car ce n'était pas là le seul but que je me proposais. Ce jugement n'était tout au plus qu'un calcul de gourmandise. Pour rendre son attention moins animale en quelque sorte, je supprimais de cet amusement tout ce qui avait du rapport avec ses goûts, et l'on ne mettait plus sous les gobelets que des objets non comestibles. Le résultat en était à peu près aussi satisfaisant ; et cet exercice ne présentait plus alors qu'un simple jeu de gobelets, non sans avantage pour provoquer de l'attention, du jugement et de la fixité dans ses regards.

À l'exception de ces sortes d'amusements qui, comme celui-là, se liaient à ses besoins, il ne m'a pas été possible de lui inspirer du goût pour ceux de son âge. Je suis presque certain que si je l'avais pu, j'en aurais retiré de grands succès ; et c'est une idée, pour l'intelligence de laquelle il faut qu'on se souvienne de l'influence puissante qu'ont sur les premiers développements de la pensée, les jeux de l'enfance, autant que les petites voluptés de l'organe du goût.

J'ai tout fait aussi pour réveiller ces dernières dispositions au moyen des friandises les plus convoitées par les enfants, et dont j'espérais me servir comme de nouveaux moyens de récompense, de punition, d'encouragement et d'instruction. Mais l'aversion qu'il témoigna pour toutes les substances sucrées et pour nos mets les plus délicats, fut insurmontable. Je crus devoir alors tenter l'usage de mets relevés comme propres â exciter un sens nécessairement émoussé par des aliments grossiers. Je n'y réussis pas mieux ; et je lui présentai en vain, dans les moments où il se trouvait pressé par la faim et la soif, des liqueurs fortes et des aliments épicés. Désespérant enfin de pouvoir lui inspirer de nouveaux goûts, je fis valoir le petit nombre de ceux auxquels il se trouvait borné, en les accompagnant de toutes les circonstances accessoires, qui pouvaient accroître le plaisir qu'il trouvait à s'y livrer.

C'est dans cette intention que je l'ai souvent mené dîner en ville avec moi. Ces jours-là il y avait à table collection complète de tous ses mets les plus favoris. La première fois qu'il se trouva à pareille fête, ce furent des transports de joie qui allaient presque jusqu'à la frénésie. Sans doute il pensa qu'il ne souperait pas si bien qu'il venait de dîner ; car il ne tint pas à lui qu'il n'emportât le soir, en quittant la maison, un plat de lentilles qu'il avait dérobé à la cuisine. Je m'applaudis de cette première sortie. Je venais de lui procurer un plaisir ; je n'avais qu'à le répéter plusieurs fois pour lui donner un besoin ; c'est ce que j'effectuai. Je fis plus, j'eus soin de faire précéder ces sorties de certains préparatifs qu'il pût remarquer : c'était d'entrer chez lui vers les quatre heures, mon chapeau sur la tête, sa chemise ployée à la main. Bientôt ces dispositions devinrent pour lui le signal du départ. À peine paraissais-je que j'étais compris ; on s'habillait à la hâte, et l'on me suivait avec de grands témoignages de contentement. Je ne donne point ce fait comme preuve d'une intelligence supérieure ; et il n'est personne qui ne m'objecte que le chien le plus ordinaire en fait au moins autant. Mais en admettant cette égalité morale, on est obligé d'avouer un grand changement ; et ceux qui ont vu le Sauvage de l'Aveyron lors de son arrivée à Paris, savent qu'il était fort inférieur, sous le rapport du discernement, au plus intelligent de nos animaux domestiques.

Il m'était impossible, quand je l'emmenais avec moi, de le conduire dans les rues. Il m'aurait fallu aller au trot avec lui, ou user des violences les plus fatigantes pour le faire marcher au pas avec moi. Nous fûmes donc obligés de ne sortir qu'en voiture. Autre plaisir nouveau qu'il attachait de plus en plus à ses fréquentes sorties. En peu de temps ces jours-là ne furent plus seulement des jours de fête auxquels il se livrait avec la joie la plus vive ; ce furent de vrais besoins, dont la privation, quand on mettait entre eux un intervalle un peu plus long, le rendait triste, inquiet et capricieux.

Quel surcroît de plaisir encore, quand ces parties avaient lieu à la campagne. Je l'ai conduit il n'y a pas longtemps, dans la vallée de Montmorency, à la maison de campagne du citoyen Lachabeaussière. C'était un spectacle des plus curieux, et j'oserai dire des plus touchants, de voir la joie qui se peignait dans ses yeux, à la vue des coteaux et des bois de cette riante vallée : il semblait que les portières de la voiture ne pussent suffire à l'avidité de ses regards. Il se penchait tantôt vers l'une, tantôt vers l'autre, et témoignait la plus vive inquiétude quand les chevaux allaient plus lentement ou venaient à s'arrêter.

Il passa deux jours à cette maison de campagne ; telle y fut l'influence des agents extérieurs de ces bois, de ces collines, dont il ne pouvait rassasier sa vue, qu'il parut plus que jamais impatient et sauvage et qu'au milieu des prévenances les plus assidues et des soins les plus attachants, il ne paraissait occupé que du désir de prendre la fuite. Entièrement captivé par cette idée dominante, qui absorbait toutes les facultés de son esprit et le sentiment même de ses besoins, il trouvait à peine le temps de manger, et se levant de table à chaque minute, il courait à la fenêtre, pour s'évader dans le parc si elle était ouverte ; ou, dans le cas contraire, pour contempler, du moins à travers les carreaux, tous ces objets vers lesquels l'entraînaient irrésistiblement des habitudes encore récentes, et peut-être même le souvenir d'une vie indépendante, heureuse et regrettée.

Aussi pris-je la résolution de ne plus le soumettre à de pareilles épreuves. Mais pour ne pas le sevrer entièrement de ses goûts champêtres, on continua de le mener promener dans quelques jardins du voisinage dont les dispositions étroites et régulières n'ont rien de commun avec ces grands paysages dont se compose une nature agreste, et qui attachent si fortement l'homme sauvage aux lieux de son enfance. Ainsi Mme Guérin le conduit quelquefois au Luxembourg, et presque journellement au jardin de l'Observatoire, où les bontés du citoyen Lemeri l'ont habitué à aller tous les jours goûter avec du lait. Au moyen de ces nouvelles habitudes, de quelques récréations de son choix et de tous les bons traitements enfin dont on a environné sa nouvelle existence, il a fini par y prendre goût. De là est né cet attachement assez vif qu'il a pris pour sa gouvernante, et qu'il lui témoigne quelquefois de la manière la plus touchante. Ce n'est jamais sans peine qu'il s'en sépare, ni sans des preuves de contentement qu'il la rejoint.

Une fois, qu'il lui avait échappé dans les rues, il versa, en la revoyant, une grande abondance de larmes. Quelques heures après il avait encore la respiration haute, entrecoupée et le pouls dans une sorte d'état fébrile. Mme Guérin lui ayant alors adressé quelques reproches, il en traduisit si bien le ton, qu'il se remit à pleurer. L'amitié qu'il a pour moi est beaucoup plus faible et cela doit être ainsi. Les soins que prend de lui Mme Guérin sont tous de nature à être appréciés sur-le-champ ; et ceux que je lui donne ne sont pour lui d'aucune utilité sensible. Cette différence est si véritablement due à la cause que j'indique, que j'ai mes heures pour être bien reçu : ce sont celles que jamais je n'ai employées à son instruction. Que je me rende chez lui, par exemple, à l'entrée de la nuit, lorsqu'il vient de se coucher, son premier mouvement est de se mettre sur son séant pour que je l'embrasse, puis de m'attirer à lui en me saisissant le bras et me faisant asseoir sur son lit. Ordinairement alors il me prend la main, la porte sur ses yeux, sur son front, sur l'occiput, et me la tient avec la sienne assez longtemps appliquée sur ces parties. D'autres fois il se lève en riant aux éclats, et se place vis-à-vis de moi pour me caresser les genoux à sa manière, qui consiste à me les palper, à me les masser fortement dans tous les sens et pendant plusieurs minutes, et puis dans quelques cas d'y appliquer ses lèvres à deux ou trois reprises. On en dira ce qu'on voudra, mais j'avouerai que je me prête sans façon à tous ces enfantillages.

Peut-être serai-je entendu, si l'on se souvient de l'influence majeure qu'ont sur l'esprit de l'enfant ces complaisances inépuisables, ces petits riens officieux que la nature a mis dans le cœur d'une mère, qui font éclore les premiers sourires, et naître les premières joies de la vie.

*

* *

IV

QUATRIÈME VUE. - Le conduire à l'usage de la parole, en déterminant l'exercice de l'imitation par la loi impérieuse de la nécessité.

Si j'avais voulu ne produire que des résultats heureux, j'aurais supprimé de cet ouvrage cette quatrième vue, les moyens que j'ai mis en usage pour la remplir, et le peu de succès que j'en ai obtenu. Mais mon but est bien moins de donner l'histoire de mes soins que celle des premiers développements moraux du Sauvage de l'Aveyron, et je ne dois rien omettre de ce qui peut y avoir le moindre rapport. Je serai même obligé de présenter ici quelques idées théoriques, et j'espère qu'on me les pardonnera en voyant l'attention que j'ai eue de ne les appuyer que sur des faits, et reconnaissant la nécessité où je me trouve de répondre à ces éternelles objections. Le sauvage parle-t-il ? S'il n'est pas sourd pourquoi ne parle-t-il pas ?

On conçoit aisément qu'au milieu des forêts et loin de la société de tout être pensant, le sens de l'ouïe de notre sauvage n'éprouvait d'autres impressions que celles que faisaient sur lui un petit nombre de bruits, et particulièrement ceux qui se liaient à ses besoins physiques. Ce n'était point là cet organe qui apprécie les sons, leur articulation et leurs combinaisons ; ce n'était qu'un simple moyen de conversation individuelle, qui avertissait de l'approche d'un animal dangereux, ou de la chute de quelque fruit sauvage. Voilà sans doute à quelles fonctions se bornait l'ouïe, si l'on en juge par le peu ou la nullité d'action qu'avaient sur cet organe, il y a un an, tous les sons et les bruits qui n'intéressaient pas les besoins de l'individu ; et par la sensibilité exquise que ce sens témoignait au contraire pour ceux qui y avaient quelque rapport. Quand on épluchait, à son insu et le plus doucement possible, un marron, une noix ; quand on touchait seulement à la clef de la porte qui le tenait captif, il ne manquait jamais de se retourner brusquement et d'accourir vers l'endroit d'où partait le bruit. Si l'organe de l'ouïe ne témoignait pas la même susceptibilité pour les sons de la voix, pour l'explosion même des armes à feu, c'est qu'il était nécessairement peu sensible et peu attentif à toute autre impression qu'à celle dont il s'était fait une longue et exclusive habitude . On conçoit donc pourquoi l'oreille, très apte à percevoir certains bruits, même les plus légers, le doit être très peu à apprécier l'articulation des sons. D'ailleurs il ne suffit pas pour parler de percevoir le son de la voix ; il faut encore apprécier l'articulation de ce son ; deux opérations bien distinctes, et qui exigent, de la part de l'organe, des conditions différentes. Il suffit, pour la première, d'un certain degré de sensibilité du nerf acoustique ; il faut, pour la seconde, une modification spéciale de cette même sensibilité. On peut donc, avec des oreilles bien organisées et bien vivantes, ne pas saisir l'articulation des mots. On trouve parmi les crétins beaucoup de muets et qui pourtant ne sont pas sourds.

Il y a parmi les élèves du citoyen Sicard, deux ou trois enfants qui entendent parfaitement le son de l'horloge, un claquement de mains, les tons les plus bas de la flûte et du violon, et qui cependant n'ont jamais pu imiter la prononciation d'un mot, quoique articulé très haut et très lentement. Ainsi l'on pourrait dire que la parole est une espèce de musique, à laquelle certaines oreilles, quoique bien constituées d'ailleurs, peuvent être insensibles. En sera-t-il de même de l'enfant dont il est question ? Je ne le pense pas, quoique mes espérances reposent sur un petit nombre de faits, il est vrai que mes tentatives à cet égard n'ont pas été plus nombreuses, et que longtemps embarrassé sur le parti que j'avais à prendre, je m'en suis tenu au rôle d'observateur.

Voici donc ce que j'ai remarqué. Dans les quatre ou cinq premiers mois de son séjour à Paris, le Sauvage de l'Aveyron ne s'est montré sensible qu'aux différents bruits qui avaient avec lui les rapports que j'ai indiqués. Dans le courant de frimaire il a paru entendre la voix humaine, et lorsque dans le corridor qui avoisine sa chambre, deux personnes s'entretenaient à haute voix, il lui arrivait de s'approcher de la porte pour s'assurer si elle était bien fermée, et de rejeter sur elle une porte battante intérieure, avec l'attention de mettre le doigt sur le loquet pour en assurer encore mieux la fermeture. Je remarquai quelque temps après, qu'il distinguait la voix des sourds-muets, ou plutôt ce cri guttural qui leur échappe continuellement dans leurs jeux. Il semblait même reconnaître l'endroit d'où partait le son. Car s'il l'entendait en descendant l'escalier, il ne manquait jamais de remonter ou de descendre plus précipitamment, selon que ce cri partait d'en bas ou d'en haut.

Je fis, au commencement de nivôse, une observation plus intéressante. Un jour qu'il était dans la cuisine occupé à faire cuire des pommes de terre, deux personnes se disputaient vivement derrière lui, sans qu'il parût y faire la moindre attention. Une troisième survint qui, se mêlant à la discussion, commençait toutes ses répliques par ces mots : Oh ! c'est différent. Je remarquais que toutes les fois que cette personne laissait échapper son exclamation favorite : oh ! le Sauvage de l'Aveyron retournait vivement la tête. Je fis, le soir, à l'heure de son coucher, quelques expériences sur cette intonation, et j'en obtins à peu près les mêmes résultats. Je passai en revue toutes les autres intonations simples, connues sous le nom de voyelles, et sans aucun succès. Cette préférence pour l'o m'engagea à lui donner un nom qui se terminât par cette voyelle. Je fis choix de celui de Victor. Ce nom lui est resté, et quand on le prononce à haute voix, il manque rarement de tourner la tête ou d'accourir.

C'est peut-être encore pour la même raison, que par la suite il a compris la signification de la négation non, dont je me sers souvent pour le faire revenir de ses erreurs, quand il se trompe dans ses petits, exercices.

Au milieu de ces développements lents, mais sensibles, de l'organe de l'ouïe, la voix restait toujours muette, et refusait de rendre les sons articulés que l'oreille paraissait apprécier ; cependant les organes vocaux ne présentaient dans leur conformation extérieure aucune trace d'imperfection, et il n'y avait pas lieu d'en soupçonner dans leur organisation intérieure. Il est vrai que l'on voit à la partie supérieure et antérieure du col une cicatrice assez étendue, qui pourrait jeter quelque doute sur l'intégrité des parties subjacentes si l'on n'était rassuré par l'aspect de la cicatrice. Elle annonce à la vérité une plaie faite par un instrument tranchant ; mais à voir son apparence linéaire, on est porté à croire que la plaie n'était que tégumenteuse, et qu'elle se sera réunie d'emblée, ou comme l'on dit, par première indication. Il est à présumer qu'une main plus disposée que façonnée au crime, aura voulu attenter aux jours de cet enfant, et que, laissé pour mort dans les bois, il aura dû aux seuls secours de la nature la prompte guérison de sa plaie ; ce qui n'aurait pu s'effectuer aussi heureusement si les parties musculeuses et cartilagineuses de l'organe de la voix avaient été divisées.

Ces considérations me conduisent à penser, lorsque l'oreille commença à percevoir quelques sons, que si la voix ne les répétait pas, il ne fallait point en accuser une lésion organique, mais la défaveur des circonstances. Le défaut total d'exercice rend nos organes inaptes à leurs fonctions, et si ceux déjà faits à leurs usages sont si puissamment affectés par cette inaction, que sera-ce de ceux qui croissent et se développent sans qu'aucun agent tende à les mettre en jeu ? Il faut dix-huit mois au moins d'une éducation soignée, pour que l'enfant bégaie quelques mots ; et l'on voudrait qu'un dur habitant des forêts, qui n'est dans la société que depuis quatorze ou quinze mois, dont il a passé cinq ou six parmi des sourds-muets, fût déjà en état de parler ! Non seulement cela ne doit pas être ; mais il faudra, pour parvenir à ce point important de son éducation, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de peines qu'il n'en faut au moins précoce des enfants.

Celui-ci ne sait rien, mais il possède à un degré éminent la susceptibilité de tout apprendre : penchant inné à l'imitation, flexibilité et sensibilité excessives de tous les organes ; mobilité perpétuelle de la langue ; consistance presque gélatineuse du larynx : tout, en un mot, tout concourt à produire chez lui ce gazouillement continuel, apprentissage involontaire de la voix que favorisent encore la toux, l'éternuement, les cris de cet âge, et même les pleurs, les pleurs qu'il faut considérer non seulement comme les indices d'une vive excitabilité, mais encore comme un mobile puissant, appliqué sans relâche et dans les temps les plus opportuns aux développements simultanés des organes de la respiration, de la voix et de la parole. Que l'on m'accorde ces grands avantages, et je réponds de leur résultat. Si l'on reconnaît avec moi que l'on ne doit plus y compter dans l'adolescence du jeune Victor, que l'on convienne aussi des ressources fécondes de la Nature, qui sait se créer de nouveaux moyens d'éducation quand des causes accidentelles viennent à le priver de ceux qu'elle avait primitivement disposés. Voici du moins quelques faits qui peuvent la faire espérer.

J'ai dit dans l'énoncé de cette 4e vue, que je me proposais de le conduire à l'usage de la parole, en déterminant l'exercice de l'imitation par la loi impérieuse de la nécessité. Convaincu, en effet, par les considérations émises dans ces deux derniers paragraphes, et par une autre non moins concluante que j'exposerai bientôt, qu'il ne fallait s'attendre qu'à un travail tardif de la part du larynx, je devais faire en sorte de l'activer par l'appât des objets nécessaires à ses besoins. J'avais lieu de croire que la voyelle O ayant été la première entendue, serait la première prononcée, et je trouvai fort heureux pour mon plan que cette simple prononciation fût, au moins quant au son, le signe d'un des besoins les plus ordinaires de cet enfant. Cependant, je ne pus tirer aucun parti de cette favorable coïncidence. En vain, dans les moments où sa soif était ardente, je tenais devant lui un vase rempli d'eau, en criant fréquemment eau, eau ; en donnant le vase à une personne qui prononçait le même mot à côté de lui, et le réclamant moi-même par ce moyen, le malheureux se tourmentait dans tous les sens, agitait ses bras autour du vase d'une manière presque convulsive, rendait une espèce de sifflement et n'articulait aucun son. Il y aurait eu de l'inhumanité d'insister davantage. Je changeai de sujet, sans cependant changer de méthode. Ce fut sur le mot lait que portèrent mes tentatives.

Le quatrième jour de ce second essai je réussis au gré de mes désirs, et j'entendis Victor prononcer distinctement, d'une manière un peu rude à la vérité, le mot lait qu'il répéta presque aussitôt. C'était la première fois qu'il sortait de sa bouche un son articulé, et je ne l'entendis pas sans la plus vive satisfaction.

Je fis néanmoins une réflexion qui diminua de beaucoup, à mes yeux, l'avan¬tage de ce premier succès. Ce ne fut qu'au moment où, désespérant de réussir, je venais de verser le lait dans la tasse qu'il me présentait, que le mot lait lui échappa avec de grandes démonstrations de plaisir ; et ce ne fut encore qu'après que je lui en eus versé de nouveau en manière de récompense, qu'il le prononça pour la seconde fois. On voit pourquoi ce mode de résultat était loin de remplir mes intentions ; le mot prononcé, au lieu d'être le signe du besoin, n'était relativement au temps où il avait été articulé, qu'une vaine exclamation de joie. Si ce mot fut sorti de sa bouche avant la concession de la chose désirée, c'en était fait ; le véritable usage de la parole était saisi par Victor ; un point de communication s'établissait entre lui et moi, et les progrès les plus rapides découlaient de ce premier succès. Au lieu de tout cela, je ne venais d'obtenir qu'une expression, insignifiante pour lui et inutile pour nous, du plaisir qu'il ressentait. À la rigueur, c'était bien un signe vocal, le signe de la possession de la chose. Mais celui-là, je le répète, n'établissait aucun rapport entre nous ; il devait être bientôt négligé, par cela même qu'il était inutile aux besoins de l'individu, et soumis à une foule d'anomalies, comme le sentiment éphémère et variable dont il était devenu l'indice. Les résultats subséquents de cette fausse direction ont été tels que je les redoutais.

Ce n'était le plus souvent que dans la jouissance de la chose que le mot lait se faisait entendre. Quelquefois il lui arrivait de le prononcer avant, et d'autres fois peu de temps après, mais toujours sans intention. Je n'attache pas plus d'importance à la répétition spontanée qu'il en faisait, et qu'il en fait encore, dans le courant de la nuit quand il vient à s'éveiller. Après ce premier résultat, j'ai totalement renoncé à la méthode par laquelle je l'avais obtenu ; attendant le moment où les localités me permettront de lui en substituer une autre que je crois beaucoup plus efficace, j'abandonnai l'organe de la voix à l'influence de l'imitation qui, bien que faible, n'est pourtant pas éteinte, s'il faut en juger par quelques petits progrès ultérieurs et spontanés.

Le mot lait a été pour Victor la racine de deux autres monosyllabes la et li, auxquels certainement il attache encore moins de sens. Il a depuis peu modifié le dernier en y ajoutant un second 1, et les prononçant toutes les deux comme le gli de la langue italienne. On l'entend fréquemment répéter lli, lli, avec une inflexion de voix qui n'est pas sans douceur. Il est étonnant que l mouillé, qui est pour les enfants une des syllabes des plus difficiles à prononcer, soit une des premières qu'il ait articulées. Je ne serais pas éloigné de croire qu'il y a dans ce pénible travail de la langue une sorte d'intention en faveur du nom de Julie, jeune demoiselle de onze à douze ans, qui vient passer les dimanches chez Mme Guérin, sa mère. Il est certain que ce jour-là les exclamations lli, lli, deviennent plus fréquentes, et se font même, au rapport de sa gouvernante, entendre pendant la nuit, dans les moments où l'on a lieu de croire qu'il dort profondément. On ne peut déterminer au juste la cause et la valeur de ce dernier fait. Il faut attendre que la puberté plus avancée nous ait fourni, pour le classer et pour en rendre compte, un plus grand nombre d'observations. La dernière acquisition de l'organe de la voix est un peu plus considérable, et composée de deux syllabes qui en valent bien trois par la manière dont il prononce la dernière.

C'est l'exclamation Oh Dieu ! qu'il a prise de Mme Guérin, et qu'il laisse fréquemment échapper dans ses grandes joies. Il la prononce en supprimant l'u de Dieu, et en appuyant l’i comme s'il était double ; de manière qu'on l'entend crier distinctement : Oh Diie ! oh Diie ! L'o que l'on trouve dans cette dernière combinaison de son, n'était pas nouveau pour lui, et j'étais parvenu quelque temps auparavant à le lui faire prononcer.

Voilà, quant à l'organe de la voix, le point où nous en sommes. On voit que toutes les voyelles, à l'exception de l’u, entrent déjà dans le petit nombre de sons qu'il articule, et que l'on ne trouve que les trois consonnes, l, d et l mouillé. Ces progrès sont assurément bien faibles, si on les compare à ceux qu'exige le développement complet de la voix humaine, mais ils m'ont paru suffisants pour garantir la possibilité de ce développement. J'ai dit plus haut les causes qui doivent nécessairement le rendre long et difficile. Il en est encore une qui n'y contribuera pas moins, et que je ne dois point passer sous silence. C'est la facilité qu'a notre jeune sauvage d'exprimer autrement que par la parole le petit nombre de ses besoins .

Chacune de ses volontés se manifeste par les signes les plus expressifs, qui ont en quelque sorte, comme les nôtres, leurs gradations et leur synonymie. L'heure de la promenade est-elle arrivée, il se présente à diverses reprises devant la croisée et devant la porte de sa chambre. S'il s'aperçoit alors que sa gouvernante n'est point prête, il dispose devant elle tous les objets nécessaires à sa toilette, et dans son impatience il va même jusqu'à l'aider à s'habiller. Cela fait, il descend le premier et tire lui-même le cordon de la porte. Arrivé à l'Observatoire son premier soin est de demander du lait ; ce qu'il fait en présentant une écuelle de bois, qu'il n'oublie jamais, en sortant, de mettre dans sa poche, et dont il se munit pour la première fois le lendemain d'un jour qu'il avait cassé, dans la même maison et pour le même usage, une tasse de porcelaine.

Là encore, pour rendre complets les plaisirs de ses soirées on a depuis quelque temps la bonté de le voiturer dans une brouette. Depuis lors, dès que l'envie lui en prend si personne ne se présente pour le satisfaire, il rentre dans la maison, prend quelqu'un par le bras, le conduit dans le jardin, et lui met entre les mains les branches de la brouette, dans laquelle il se place aussitôt ; si on résiste à cette première invitation, il quitte le siège, revient aux branches de la brouette, la fait rouler quelques tours et vient s'y placer de nouveau, imaginant sans doute que si ses désirs ne sont pas remplis, ce n'est pas faute de les avoir clairement manifestés.

S'agit-il de dîner ? ses intentions sont encore moins douteuses. Il met lui-même le couvert et présente à Mme Guérin les plats qu'elle doit descendre à la cuisine pour y prendre leurs aliments. Si c'est en ville qu'il dîne avec moi, toutes ses demandes s'adressent à la personne qui fait les honneurs de la table ; c'est toujours à elle qu'il se présente pour être servi. Si l'on fait semblant de ne pas l'entendre, il place son assiette à côté du mets qu'il dévore des yeux. Si cela ne produit rien, il prend une fourchette et en frappe deux ou trois coups sur le rebord du plat. Insiste-t-il encore ? Alors il ne garde plus de mesure ; il plonge une cuiller, ou même sa main dans le plat, et en un clin d'œil il le vide en entier dans son assiette. Il n'est guère moins expressif dans la manière de témoigner les affections de son âme et surtout l'impatience de l'ennui. Nombre de curieux savent comment, avec plus de franchise naturelle que de politesse, il les congédie lorsque, fatigué de la longueur de leurs visites, il présente à chacun d'eux, et sans méprise, leur canne, leurs gants et leur chapeau, les pousse doucement vers la porte qu'il referme impétueusement sur eux.

Pour compléter l'histoire de ce langage à pantomimes, il faut que je dise encore que Victor l'entend avec autant de facilité qu'il le parle.

Il suffit à Mme Guérin, pour l'envoyer quérir de l'eau, de lui montrer la cruche et de lui faire voir qu'elle est vide en donnant au vase une position renversée.

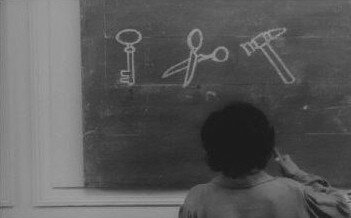

Un procédé analogue me suffit pour l'engager à me servir à boire quand nous dînons ensemble etc. Mais ce qu'il y a de plus étonnant dans la manière avec laquelle il se prête à ces moyens de communication, c'est qu'il n'est besoin d'aucune leçon préliminaire, ni d'aucune convention réciproque pour se faire entendre. Je m'en convainquis un jour par une expérience des plus concluantes. Je choisis entre une foule d'autres, un objet pour lequel je m'assurai d'avance qu'il n'existait entre lui et sa gouvernante aucun signe indicateur.

Tel était, par exemple, le peigne dont on se servait pour lui, et que je voulus me faire apporter. J'aurais été bien trompé si en me hérissant les cheveux dans tous les sens, et lui présentant ainsi ma tête en désordre, je n'avais été compris. Je le fus en effet, et j'eus aussitôt entre les mains ce que je demandais.