texte de Feuerbach

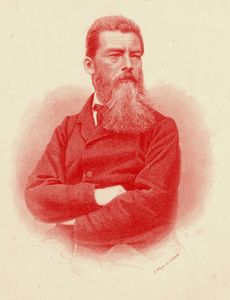

Ludwig Feuerbach, philosophe allemand (1804-1872)

conscience humaine, conscience animale,

Feuerbach (1841)

texte de philo à commenter pour la rentrée :

- Quelle est donc cette différence essentielle qui distingue l'homme de l'animal ? À cette question, la plus simple et la plus générale des réponses, mais aussi la plus populaire est : c'est la conscience. Mais la conscience au sens strict ; car la conscience qui désigne le sentiment de soi, le pouvoir de distinguer les objets sensibles, de percevoir et même de juger les choses extérieures sur des indices déterminés tombant sous les sens, cette conscience ne peut être refusée aux animaux.

La conscience entendu dans le sens le plus strict n'existe que pour un être qui a pour objet sa propre espèce et sa propre essence. Sans doute, l'animal est objet pour lui-même en tant qu'individu (et c'est pourquoi il possède le sentiment de soi) – mais non en tant qu'espèce (et c'est pourquoi il lui manque la conscience qui tire son nom de la science). Être doué de conscience, c'est être capable de science. La science est la science des espèces. Dans la vie nous avons affaire à des individus, dans la science à des espèces. Or seul un être qui a pour objet sa propre espèce, sa propre essence, est susceptible de prendre pour objet, dans leur signification essentielle, des choses et des êtres autres que lui.

C'est pourquoi l'animal n'a qu'une vie simple et l'homme une vie double : chez l'animal la vie intérieure se confond avec la vie extérieure, l'homme au contraire possède une vie intérieure et une vie extérieure. La vie intérieure de l'homme, c'est sa vie dans son rapport à son espèce, à son essence.

Ludwig Feuerbach (1841),

introduction à L'essence du christianisme

- question : Qu'est ce qui définit l'homme selon Feuerbach ?

____________________________________

schéma de lecture du texte

Quelle est donc cette différence essentielle qui distingue l'homme de l'animal ? À cette question, la plus simple et la plus générale des réponses, mais aussi la plus populaire est : c'est la conscience.

Mais la conscience au sens strict ;

- établissement d'un critère de distinction entre l'homme et l'animal ; critère basé sur la perception générale et populaire

car la conscience qui désigne le sentiment de soi, le pouvoir de distinguer les objets sensibles, de percevoir et même de juger les choses extérieures sur des indices déterminés tombant sous les sens, cette conscience ne peut être refusée aux animaux.

- les animaux ont une conscience d'eux-mêmes

La conscience entendu dans le sens le plus strict n'existe que pour un être qui a pour objet sa propre espèce et sa propre essence.

- seule la conscience qui dépasse la conscience de soi peut être définie comme rigoureuse [celle de l'homme]

Sans doute, l'animal est objet pour lui-même en tant qu'individu (et c'est pourquoi il possède le sentiment de soi) – mais non en tant qu'espèce (et c'est pourquoi il lui manque la conscience qui tire son nom de la science).

- l'animal se perçoit comme individu mais pas comme appartenant à une espèce

Être doué de conscience, c'est être capable de science. La science est la science des espèces. Dans la vie nous avons affaire à des individus, dans la science à des espèces.

- définition de la science, sur le mode aristotélicien : "il n'est de science que du général"

Or seul un être qui a pour objet sa propre espèce, sa propre essence, est susceptible de prendre pour objet, dans leur signification essentielle, des choses et des êtres autres que lui.

- appréhender sa propre essence, c'est percevoir au-delà de soi-même

C'est pourquoi l'animal n'a qu'une vie simple et l'homme une vie double : chez l'animal la vie intérieure se confond avec la vie extérieure, l'homme au contraire possède une vie intérieure et une vie extérieure. La vie intérieure de l'homme, c'est sa vie dans son rapport à son espèce, à son essence.

- bilan comparatif : la vie animale se réduit à son rapport avec l'extérieur ; la vie humaine a deux dimensions

____________________________________

- remarque : en fait Feuerbach utilise le terme conscience dans deux sens :

1) dans un sens étendu avec la distinction conscience animale / conscience humaine

2) dans son sens strict qui ne concerne que l'homme (l'animal : "il lui manque la conscience qui tire son nom de la science")

- idée générale : ce qui définit l'homme, c'est la conscience qu'il a en propre d'appartenir à une espèce, c'est-à-dire à un ensemble plus grand que lui, un ensemble de pairs : il peut ainsi concevoir à la fois sa similitude et son altérité, dépasser sa propre individualité.

- reste maintenant à commenter tout cela... méthode

M. Renard

____________________________________

Commentaire

Ce texte est un extrait de L’essence du christianisme de Feuerbach dans lequel il tend à montrer comment ce qui nous est en apparence extérieur nous est en réalité intérieur, comment le Dieu que les théologiens projettent hors de l’homme est en réalité l’homme lui-même : le retour à soi, l’identité de la conscience de Dieu et de la conscience de soi s’inscrivent dans la tradition hégélienne.

La religion provient d’un trait qui distingue profondément la conscience humaine de la conscience animale : la conscience de l’homme est double, il se sent comme individu et il se connaît comme espèce ; il se connaît comme tel dans la pensée qui est un langage intérieur, où l’homme, s’adressant à lui-même, est à la fois moi et toi ; il connaît donc l’infinité de son espèce, de son être véritable, en contraste avec la limitation de son individu (rapport au temps).

Dieu n’est rien que l’ensemble des attributs infinis, sagesse, amour, vouloir qui appartiennent à l’espèce humaine. Vainement chercherait-on dans la religion quoi que ce soit qui ne se réfère à l’homme (1). Si la réflexion de Feuerbach est axée sur la réhabilitation de la religion, le texte qui nous intéresse a pour thème la nature de l’homme, ce qui le définit (sa conscience). Il s’agit ici de poser une définition de l’homme qui permettra dans un contexte plus large à Feuerbach de réfléchir sur la religion. C’est sur cette définition de l’homme et de sa conscience que nous allons travailler.

Feuerbach se propose de faire une étude différentielle de l'homme et de l'animal ("différence", "distingue") : il va aborder la question canonique de la distinction de l’homme et de l’animal par rapport à leur conscience. Il se place ainsi sur un plan ontologique (2) : "essentielle".

Mais ce plan peut se déplacer sur un plan épistémologique (au sens anglo-saxon de 'théorie de la connaissance') lorsque nous abordons la question de la connaissance du soi. Le présupposé à cette question est la possibilité même d’une telle distinction entre l’homme et l’animal par leurs consciences différentes. Feuerbach va éclaircir ce présupposé dès la première partie du texte (cf. plan, infra).

La conscience au sens psychologique c’est l’intuition (plus ou moins complète ou claire) qu’a l’esprit de ses états et de ses actes ; le fait de conscience est une des données fondamentales de la pensée. Nous pouvons distinguer entre conscience spontanée (ou immédiate) et conscience réfléchie. Dans le premier cas, le fait conscient n’est pas considéré différent du fait qu’il est conscient ; dans le second il y a une opposition nette entre ce qui connaît et ce qui est connu.

Ainsi, la conscience est à la fois une donnée primitive, indifférenciée, qui sert de matière à toute vie psychique mais aussi quelque chose de construit, par opposition entre le sujet et l’objet.

Nous pouvons alors distinguer entre conscience subjective (tournée vers le sujet) et conscience objective (tournée vers l’objet ou vers le sujet objectivé, c’est ce qui intéresse les sciences – une science au sens aristotélicien de «science du général» n’est possible que lorsque nous nous attachons à l’étude d’un objet).

Feuerbach aura en trame de ce texte ces distinctions puisque pour lui la conscience de l’animal est plus restreinte que celle de l’homme (qui lui a toutes les consciences précitées). Le problème sera alors : comment définir la conscience de l’animal puis celle de l’homme ? Et ce afin de les distinguer.

La réponse ou la thèse de Feuerbach, au terme de sa réflexion sera : ce qui distingue l'homme de l'animal est la conscience prise au sens strict, i.e. la conscience de son espèce.

Afin de comprendre la réponse de Feuerbach, nous allons procéder à une étude linéaire de son texte, qui se structure en trois parties :

1. «Quelle est donc […] refusée aux animaux» : La différence entre l'homme et l'animal se fait grâce à la conscience au sens strict. Nous verrons la définition de la conscience au sens large.

2. «La conscience entendue dans le sens le plus strict […] des choses et des êtres autres que lui» : la conscience au sens strict c'est avoir "pour objet sa propre espèce et sa propre essence". Nous verrons la distinction conscience de l’individu / conscience de l’espèce qui renvoie à celle entre conscience au sens strict / conscience au sens large.

3. «C'est pourquoi l'animal […] son rapport à son espèce, à son essence» : La double vie de l'homme : vie intérieure et vie extérieure.

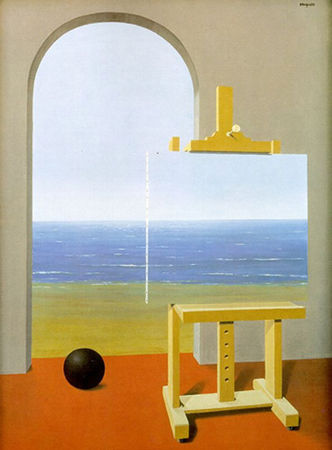

René Magritte, La condition humaine

Première partie

"Quelle est donc cette différence essentielle qui distingue l'homme de l'animal ? À cette question, la plus simple et la plus générale des réponses, mais aussi la plus populaire est : c'est la conscience. Mais la conscience au sens strict ; car la conscience qui désigne le sentiment de soi, le pouvoir de distinguer les objets sensibles, de percevoir et même de juger les choses extérieures sur des indices déterminés tombant sous les sens, cette conscience ne peut être refusée aux animaux."

Le problème qui va guider Feuerbach tout au long de ce texte est, comme nous l’avons dit, celui de la différence entre l’homme et l’animal. Ainsi, l’homme est un animal particulier qui doit être mis à part dans le règne animal et toute la question est de savoir pourquoi. Mais le problème est plus précis, il va s’agir de savoir quelle est la différence première, celle qui va fonder toutes les autres : «essentielle». C’est en cela que Feuerbach se place sur un plan ontologique.

En effet, l’homme, à la différence de l’animal est un animal raisonnable et politique (cf. Aristote), mais cela n’est possible que grâce à une différence plus profonde, qui tient à son être. Cette différence c’est la conscience.

Cependant, Feuerbach nous parle de réponse «la plus simple et la plus générale […] mais aussi la plus populaire». D’un côté cette réponse est celle qui tombe sous le sens, c’est celle du sens commun, qui se voit être la plus générale, donc la plus large. Autrement dit, c’est la réponse la plus triviale et la plus évidente. D’un autre côté, si «populaire» ne signifie pas ‘sens commun’ (et il y a tout lieu de le croire sinon les deux expressions ne seraient pas mentionnées), alors il s’agit de la réponse qui plait le plus. Populaire, dans une de ses acceptions veut dire : «Connu et aimé de tous, du plus grand nombre ; qui a la faveur du plus grand nombre» (3). Ce terme a une connotation souvent péjorative, néanmoins, Feuerbach va y apporter une précision : «Mais […] la conscience au sens strict».

Donc Feuerbach suppose qu’il existe deux grands types de conscience : la conscience au sens large et la conscience au sens strict. La conscience au sens large se décompose elle-même en plusieurs sous-types : «le sentiment de soi, le pouvoir de distinguer les objets sensibles, de percevoir et même de juger les choses extérieures sur des indices déterminés tombant sous les sens».

Le «sentiment de soi» concerne la conscience de soi, de la conscience qui prend l’individu comme objet de connaissance (immédiate ou réflexive), alors que les autres sous-types concernent le non-soi ou le monde extérieur (4).

Si Feuerbach énonce ces cinq sous-types de conscience au sens large, c’est sûrement qu’ils se distinguent fondamentalement. Nous allons donc les définir :

- «le sentiment de soi» : aux sens psychologique et épistémologique, cela renvoie à la connaissance de l’individu dans sa singularité et pris comme objet individuel par lui-même (il s’objectivise pour sa propre connaissance de lui-même). Cela englobe la connaissance de son esprit, de ses affects, de ses désirs, de ses besoins, mais aussi de son corps (à la fois son schéma corporel – condition de la conscience actualisée de la posture - et son image corporelle – perception du corps par tous les moyens).

- «le pouvoir de distinguer les objets sensibles» : c’est la capacité réflexive qu’a l’individu de percevoir (premier sens de ‘distinguer’) les objets sensibles mais aussi de les passer au crible (deuxième sens de ‘distinguer’), d’en faire la distinction (pour utiliser une définition presque tautologique). Les «objets sensibles» étant les objets qui se présentent aux sens, non seulement les sens externes (les cinq sens), mais aussi les sens internes (comme la proprioception). Nous allons éclaircir cela avec la définition de la perception :

- «de percevoir» : percevoir n’est pas recevoir. Percevoir c’est avant tout capter, prendre pour soi, s’emparer de (par exemple c’est recueillir une somme d’argent ; nous percevons un salaire, un impôt (5)). Dans ce texte, ‘percevoir’ s’entend dans son acception suivante : prendre connaissance des événements de notre environnement par le biais de nos systèmes perceptifs. Dans ce sens-là, la perception peut désigner à la fois le résultat de cette connaissance et le processus psycho-physiologique qui lui a donné naissance. En tant que résultat de cette prise de connaissance, la perception renvoie à la représentation, i.e. à l’image, la prise de conscience que l’on a d’une chose, d’un événement, voire à l’idée que nous nous en faisons. Elle peut être aussi une intuition, beaucoup plus diffuse, reflétant plus un état émotionnel qu’une représentation statique de quelque chose. Mais la perception ne reflète pas toujours le réel (par exemple : hallucinations ou illusions).

En tant que processus permettant d’accéder à une conscience de l’objet ou de l’événement, la perception peut être considérée comme une des grandes fonctions dont est doté l’organisme au même titre que la respiration ou la digestion. C’est la fonction de notre corps, de notre cerveau qui permet d’avoir une connaissance du monde qui nous entoure. Elle est cette fonction qui nous permet d’agir, de nous déplacer et d’interagir avec nos semblables et notre environnement. Cette fonction permet de saisir, de capturer mentalement certaines propriétés, certains détails pertinents de l’environnement. Les objets ou événements dont je prends connaissance peuvent être à l’extérieur de mon corps. Mais les événements, les choses à saisir peuvent aussi être à l’intérieur de mon corps (une douleur) (6). Cela nous explique le dernier sous-type de conscience, à savoir :

- «juger les choses extérieures sur des indices déterminés tombant sous les sens» : c’est effectuer des inférences nous permettant d’agir en partant d’événements perçus.

D’après les définitions que nous venons de donner, il devient évident que cette conscience «ne peut être refusée aux animaux».

Dans cette première partie, Feuerbach nous apprend qu’il existe une différence fondamentale entre les hommes et les animaux, celle-ci résidant dans la conscience. Néanmoins, «conscience» est un terme trop générique pour établir une bonne distinction. Alors il effectue une distinction entre conscience au sens large et conscience au sens strict. Nous avons vu précédemment ce que signifie la conscience au sens large, que nous avons définie grâce à la perception, celle-ci étant commune à l’homme et à l’animal. Maintenant nous allons voir ce qu’est la conscience au sens strict, en éclaircissant la notion de connaissance, beaucoup employée en première partie mais non encore bien définie.

Deuxième partie

"La conscience entendue dans le sens le plus strict n'existe que pour un être qui a pour objet sa propre espèce et sa propre essence. Sans doute, l'animal est objet pour lui-même en tant qu'individu (et c'est pourquoi il possède le sentiment de soi) – mais non en tant qu'espèce (et c'est pourquoi il lui manque la conscience qui tire son nom de la science). Être doué de conscience, c'est être capable de science. La science est la science des espèces. Dans la vie nous avons affaire à des individus, dans la science à des espèces. Or seul un être qui a pour objet sa propre espèce, sa propre essence, est susceptible de prendre pour objet, dans leur signification essentielle, des choses et des êtres autres que lui."

Dans cette deuxième partie Feuerbach précise ce qu’il entend par conscience au sens strict. Il ne fait cependant qu’une distinction sommaire puisqu’il écrit «dans le sens le plus strict » (7).

La conscience au sens le plus strict n’est possible que «pour un être qui a pour objet sa propre espèce et sa propre essence». Attardons-nous sur ces deux termes d’‘espèce’ et d’‘essence’. L’espèce c’est le dernier échelon de la classification des animaux en biologie : Règne, Embranchement, Classe, Ordre, Famille, Genre, Espèce. Dans une espèce nous avons ensuite des individus. L’espèce c’est donc le regroupement d’individus selon un certain nombre de ressemblances et de caractéristiques propres : l’espèce est un groupe d’individus présentant un type commun, héréditaire, bien défini et généralement tel, dans l’état actuel des choses, qu’on ne peut le mélanger par croisement, d’une façon durable, avec le type d’une autre espèce (8). Les différences au sein d’une espèce feront l’individu en tant que tel.

L’essence, au sens métaphysique ou ontologique est ce qui s’oppose à l’accident (9). C’est ce qui est considéré comme formant le fond de l’être, par opposition aux modifications qui ne l’atteignent que superficiellement ou temporairement. Cette essence peut être placée dans le particulier ou le général. C’est aussi ce qui constitue la nature d’un être. Au sens logique, c’est l’ensemble des déterminations qui définissent un objet (10). Ainsi, ces terme d’‘espèce’ et d’‘essence’ nous placent sur plusieurs plans : ontologie, biologie, logique. Un être doté de conscience au sens strict sera donc un être qui a pour objet le groupe d’individus auquel il appartient mais aussi sa nature, ce qui fait le fond de son être (et qui s’oppose aux contingences). Mais que signifie alors ‘avoir « pour objet »’ ?

Nous pouvons poser l’hypothèse que Feuerbach veut nous dire : un être qui se donne comme objet de conscience son espèce et son essence. Et alors nous sommes face à deux problèmes :

1. celui de l’objectivation dans la conscience et

2. ce que signifie en avoir conscience. Ce qui peut s’expliquer comme suit :

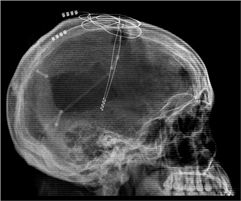

Pour objectiver l’espèce et l’essence dans sa conscience, l’homme doit pouvoir se prendre lui-même comme un objet, en se considérant comme autre chose que le sujet sentant, et effectuer une inférence selon laquelle il n’est pas le seul à avoir certaines caractéristiques (son essence) mais qu’il fait partie d’un groupe dont les individus possèdent eux aussi ces caractéristiques (l’espèce) 11). Cela n’est possible qu’à certaines conditions : des conditions de perception et de sensibilité (cf. Kant (12)). Une des conditions a priori de la sensibilité chez Kant est l’espace et le temps.

Le temps nous préoccupe ici parce que pour qu’un être ait conscience non seulement de son essence mais aussi de son être, il est indispensable qu’il puisse se projeter dans le temps pour prendre en compte ne serait-ce que la pérennité de l’espèce par exemple. Or les animaux n’ont pas conscience du temps ; ils vivent dans un présent perpétuel. Ensuite, avoir conscience, ici s’entend dans le sens le plus proche de l’étymologie du terme de conscience : con-science, c’est faire science avec. C’est pour cela que Feuerbach écrit : «la conscience qui tire son nom de la science».

Dès lors, un animal n’ayant conscience que de l’individu ne peut faire science car la science suppose un degré de généralité ou de généralisation dans son objet (c’est le premier critère, le critère aristotélicien de la science) ; par ailleurs, comme nous l’avons dit dans la première partie, l’animal a bien le sentiment de soi, i.e. la conscience de lui-même comme individu.

Feuerbach fait alors un constat qui délimite la vie courante de la science : «Dans la vie nous avons affaire à des individus, dans la science à des espèces», phrase assez limpide pour ne pas avoir à l’expliquer.

Enfin, le dernier problème de cette partie réside dans sa dernière phrase : «Or seul un être qui a pour objet sa propre espèce, sa propre essence, est susceptible de prendre pour objet, dans leur signification essentielle, des choses et des êtres autres que lui.» Feuerbach semble suggérer que seul l’homme (puisqu’il écrit ici sur l’homme) peut prendre pour objet des choses et des être autres que lui. Donc il nous faut expliquer ce qu’est ‘prendre pour objet’ (comme nous l’avions écrit plus haut) et la fin de cette phrase qui, nous le verrons, se distingue sur plusieurs plans. ‘Prendre pour objet’, c’est en faire la connaissance. Et la connaissance, désigne d’une part : l’acte de connaître et la chose connue ; d’autre part elle s’applique à la simple présentation d’un objet ou au fait de le comprendre.

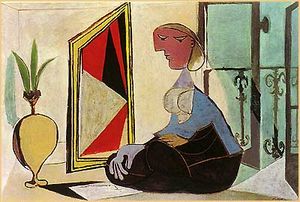

Titien, La femme au miroir, 1515 (Louvre)

D’où nous pouvons tirer plusieurs sens fondamentaux : 1. acte de pensée qui pose légitimement un objet en tant qu’objet, soit qu’on admette soit qu’on n’admette pas une part de passivité dans cette connaissance (la théorie de la connaissance est alors l’étude des problèmes que soulève le rapport du sujet et de l’objet) ; 2. acte de la pensée qui pénètre et définit l’objet de sa connaissance, la connaissance parfaite d’une chose, en ce sens, est celle qui, subjectivement considérée, ne laisse rien d’obscur ou de confus dans la chose connue, ou qui, objectivement considérée, ne laisse rien en dehors d’elle de ce qui existe dans la réalité à laquelle elle s’applique (13).

Dès lors, ‘avoir pour objet de conscience’ signifierait ‘en saisir clairement et distinctement (14) l’existence et posséder une définition de l’essence de l’événement considéré’. D’où l’expression «signification essentielle (15)». La dernière partie de la phrase «des choses et des êtres autres que lui» concerne dans un premier temps le monde extérieur (dont nous avons parlé dans la première partie avec la perception) mais nous pouvons aussi supposer qu’il y a un rapport avec la notion d’empathie, selon laquelle nous comprenons les sentiments et les agissements d’autrui, en étant capables de nous "mettre à sa place" (16) et aussi en tant que nous sommes capables de nous nier en tant que singularité.

Nous avons vu ici la définition de la conscience au sens strict : c’est avoir une connaissance claire et distincte du soi et du non-soi, et le plus important : se connaître en tant qu’espèce, chose que ne peuvent faire les animaux. Cela étant basé sur un critère faible de scientificité (17), le critère aristotélicien selon lequel il n’y a de science que du général. Nous avons alors supposé un rapport au temps et à autrui bien spécifiques à l’homme. Quelles en sont alors les conséquences sur la vie de l’homme ? Ce sera l’objet de la troisième et dernière partie de ce texte.

Troisième partie

"C'est pourquoi l'animal n'a qu'une vie simple et l'homme une vie double : chez l'animal la vie intérieure se confond avec la vie extérieure, l'homme au contraire possède une vie intérieure et une vie extérieure. La vie intérieure de l'homme, c'est sa vie dans son rapport à son espèce, à son essence."

Dans cette dernière partie, Feuerbach va alors distinguer deux dimensions, niveaux ou degrés de vie de l’homme, dont une seule composante n’est commune avec les animaux (et c’est d’ailleurs la seule que possèdent les animaux) : «l'animal n'a qu'une vie simple et l'homme une vie double». Cette affirmation découle directement de l’analyse que nous venons de faire («C'est pourquoi»). La vie simple de l’animal se définit par défaut par rapport à la vie double de l’homme. Et cette vie double c’est à la fois sa «vie intérieure» et sa «vie extérieure». Cette dernière étant ce qui est en commun entre l’homme et l’animal, la différence entre les deux réside dans la vie intérieure.

Parler de vie intérieure a un sens fort, cela semble se référer à l’introspection, le fait de pouvoir s’objectiver pour devenir l’objet de sa propre conscience, en tant qu’espèce et en tant qu’essence (l’introspection c’est l’observation d’une conscience individuelle par elle-même, en vue d’une fin spéculative, soit en vue de connaître l’esprit individuel en tant qu’individuel, soit en vue de connaître l’esprit individuel en tant que type immédiatement observable de l’âme humaine en général, ou même de tout esprit, quel qu’il soit). Or, à première lecture ces dénominations semblent paradoxales puisque nous pourrions penser que penser en tant qu’espèce n’est pas un fait introspectif.

Cependant, pour Feuerbach, penser notre propre essence, en tant qu’être humain c’est penser l’espèce, c’est voir l’autre, voir au-delà de soi-même. Nous touchons ici au point de vue hégélien que nous avions mentionné en introduction : l’homme est à la fois moi et toi. Tout se réunit dans l’Un. Au contraire, la vie de l’animal ne se définit que dans le rapport à l’altérité qu’il ne peut connaître en lui-même et il n’est pas possible pour lui de faire ces raisonnements qui lui permettent à chaque instant d’appréhender autrui comme un semblable, comme appartenant à une espèce. La vie de l’animal est dans l’instant et cela ne lui permet pas la généralisation nécessaire.

Pour extrapoler le texte de Feuerbach et en parlant en termes biologiques, nous pourrions dire dans un style contemporain que la vie extérieure de l’animal c’est comme la penser en termes de stimulus-réponse, par rapport aux stimulations externes mais aussi internes. Et en nous servant des distinctions précédemment définies, la vie extérieure tient dans la perception, mais la connaissance claire et distincte tiendrait, elle, de la vie intérieure. Et l’animal se verrait dénué de toute capacité introspective. Il reste encore un dernier problème dans ce texte : «la vie intérieure se confond avec la vie extérieure». Il semblerait ici que la vie intérieure ait un statut plus élevé que la vie extérieure et que sa présence nous permette de repérer une activité pensante supérieure.

Conclusion

Le projet de Feuerbach dans ce texte était de proposer une distinction fondamentale et ontologique entre l’homme et l’animal, cette distinction permettant d’établir toutes les autres (distinction politique par exemple). La première étape du raisonnement consistait en une distinction entre conscience au sens large et conscience au sens strict et plus précisément en une définition du sens large, sens que nous avons rapproché de celui de perception interne et externe.

La deuxième partie du texte s’attachait, quant à elle à la définition de la conscience au sens (le plus) strict : c’est alors la connaissance qu’a l’homme de son essence et son espèce ; la conscience est ici à prendre au sens de ‘faire science avec’ et renvoie à l’idée d’inférences possibles sur des classes d’objet, i.e. du général.

Enfin, la troisième partie nous permettait de délimiter deux niveaux de vie chez l’homme : le niveau extérieur qu’il partage avec l’animal et qui se rapporte à la perception et le niveau intérieur qui lui se rapporte à la capacité d’introspection. C’est ce niveau qui est spécifique à l’homme et qui lui permet de projeter l’image sublimée qu’il se fait de lui-même et de se nier en tant qu’individu afin de (se) former une idée de Dieu à son image. C’est en cela qu’est fondamentale la distinction entre l’homme et l’animal chez Feuerbach : elle lui permet de comprendre l’idée de Dieu comme un universel forgé par l’homme de par la sublimation et la négation du particulier (et donc de sa finitude) qu’elle suppose. Et cela, si l’on suit Feuerbach, l’animal n’en est pas capable (18), l’animal n’est pas doué de capacité d’abstraction.

Emmanuelle Curatolo-Chaussard

professeur de philosophie

notes

1 - Émile Bréhier, Histoire de la philosophie, II, p. 689-90 (5ème éd., 1991).

2 - L’ontologie c’est l’étude de l'être des choses.

3 - Définition du Petit Larousse.

4 - Pour l’origine du problème de la connaissance du monde extérieur, voir Descartes, Méditations Métaphysiques.

5 - Nous faisons référence à l’étymologie du mot : perceptio, ‘la récolte’ et percipere, ‘se saisir de’.

6 - Luyat, La perception.

7 - Nous soulignons.

8 - In Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Le critère d’une espèce en biologie est un critère de reproduction : si deux individus peuvent se reproduire ensemble alors ils font partie d’une même espèce.

9 - Voir Aristote, Métaphysique pour la distinction nécessaire/contingent.

10 - Ibid.

11 - En logique, nous dirions que l’individu est le représentant de sa classe espèce.

12 - Kant, Critique de la raison pure.

13 - Lalande, Op. Cit.

14 - Pour les idées claires et distinctes, voir Descartes, Discours de la méthode et Spinoza, L’Éthique.

15 - Nous soulignons.

16 - Sur l’empathie, voir Alain Berthoz et son livre du même nom.

17 - Pour d’autres critères de scientificité, voir : Kant, Prolègomènes à toute métaphysique future ; Bacon, Novum Organun ; Popper, Logique de la découverte scientifique ; Kuhn, La structure des révolutions scientifiques ; Comte, Cours de philosophie positive, et les articles de W. Hanson (sur l’abduction).

18 - Au sujet de cette projection, qui s’insère dans la pensée de la dialectique hégélienne, voir Hegel et sa référence à l’Appendice au chapitre 1 de L’Éthique de Spinoza, dans ses cours sur l’histoire.

____________________________________

petit échange Facebook

Emmanuelle Curatolo-Chaussard, professeur de philosophie

J'attends

ta présentation et après je balance quelques pistes de réflexion et une

esquisse d'introduction. J'avais peur que ce soit pour cette semaine,

mais si c'est pour lundi ça laisse du temps !

2 novembre, à 17:01

Michel Renard, professeur d'histoire

-

... ma présentation... ce ne sont que quelques réflexions sur la

lecture d'Anne Durand-; en fait, la distinction homme/animal n'est pas

centrale dans la problématique de Feuerbach ; il ne s'attache pas à

développer cette distinction ; il ne fait qu'affirmer que la religion

est le propre de l'homme et donc qu'on ne saurait la traiter comme une

aberration...

2 novembre, à 19:13

Emmanuelle Curatolo Chaussard, professeur de philosophie

Ça peut toujours servir pour l'explication de texte. Quand un auteur ne considère

pas comme cruciale une distinction mais qu'il la fait tout de même à un

moment de sa pensée, ça revêt tout de suite une signification

particulière : pourquoi, lui qui n'y accorde pas d'importance en

général, en a-t-il besoin à cet instant particulier ? C'est une bonne

question à se poser... et la réponse se trouve au tout début du texte :

"la plus simple et la plus générale des réponses, mais aussi la plus

populaire".

Il se sert de la pensée du vulgaire ou alors du sens commun

(le statut peut être ambigu dans sa phrase, ce qui accentue la

réflexion, même si on travaille sur une traduction, on la suppose

fidèle), sûrement pour étayer une thèse plus vaste, mais l'extrait s'en

arrête à la définition de l'essence de l'homme en utilisant une

stratégie de différentiation d'avec l'animal (ce qui est assez commun,

mais sa réponse à la question est moins triviale que ce qui n'y parait

à première lecture).

Si des terminales lisent ce qu'on écrit là,

c'est important de voir que le genre de questions que je viens de

poser, la façon dont je questionne le texte, c'est exactement ce qu'on

vous demande pour une explication : questionnement sur les concepts mis

en jeu, sur l'auteur (son originalité par rapport aux autres auteurs,

l'originalité de ce texte par rapport à son oeuvre) et sur son style

(les mots et tournures employées).

2 novembre, à 20:29

_______________________________________________________

textes d'autres philosophes

sur la conscience humaine

comparée à la conscience animale

Descartes

Pour ce qui est de l’entendement ou de la pensée que Montaigne et quelques autres attribuent aux bêtes, je ne puis être de leur avis. Ce n’est pas que je m’arrête à ce qu’on dit, que les hommes ont un empire absolu sur tous les autres animaux ; car j’avoue qu’il y en a de plus forts que nous, et crois qu’il y en peut aussi avoir qui aient des ruses naturelles, capables de tromper les hommes les plus fins.

Mais je considère qu’ils ne nous imitent ou surpassent qu’en celles de nos actions qui ne sont point conduites par notre pensée ; car il arrive souvent que nous marchons ou mangeons, sans penser en aucune façon à ce que nous faisons ; et c’est tellement sans user de notre raison que nous repoussons les choses qui nous nuisent, et parons les coups que l’on nous porte, qu’encore que nous voulussions expressément ne point mettre nos mains devant notre tête, lorsqu’il arrive que nous tombons, nous ne pourrions nous en empêcher. Je crois aussi que nous mangerions, comme les bêtes, sans l’avoir appris, si nous n’avions aucune pensée ; et l’on dit que ceux qui marchent en dormant, passent quelquefois des rivières à la nage, où ils se noieraient, étant éveillés.

John Everett Millais (1829-1896)

Une somnambule, vers 1871

Huile sur toile

Bolton, Museums and Art Gallery

Pour les mouvements de nos passions, bien qu’ils soient accompagnés en nous de pensées, à cause que nous avons la faculté de penser, il est néanmoins très évident qu’ils ne dépendent pas d’elle, parce qu’ils se font souvent malgré nous, et que, par conséquent, ils peuvent être dans les bêtes, et même plus violents qu’ils ne sont dans les hommes, sans qu’on puisse pour cela conclure qu’elles ont des pensées.

Enfin, il n’y aucune de nos actions extérieures, qui puisse assurer ceux qui les examinent, que notre corps n’est pas seulement une machine qui se remue de soi-même, mais qu’il y a aussi en lui une âme qui a des pensées, excepté les paroles, ou autres signes faits à propos des sujets qui se présentent, sans se rapporter à aucune passion.

Je dis les paroles ou autres signes parce que les muets se servent de signes en même façon que nous de la voix ; et que ces signes soient à propos, pour exclure le parler des perroquets, sans exclure celui des fous, qui ne laisse pas d’être à propos des sujets qui se présentent, bien qu’il ne suive pas la raison ; et j’ajoute que ces paroles ou signes prolation de cette parole devienne le mouvement de quelqu’une de ses passions ; à savoir, ce sera un mouvement de l’espérance qu’elle a de manger, si l’on a toujours accoutumé de lui donner quelque friandise, lorsqu’elle l’a dit ; et ainsi toutes les choses qu’on fait faire aux chiens, aux chevaux et aux singes, ne sont que les mouvements de leur crainte, de leur espérance, de leur joie, en sorte qu’ils les peuvent faire sans aucune pensée.

Or, il est, ce me semble, fort remarquable que la parole ainsi définie, ne convient qu’à l’homme seul. Car, bien que Montaigne et Charron aient dit qu’il y a plus de différence d’homme à homme que d’homme à bête, il ne s’est toutefois jamais trouvé aucune bête si parfaite, qu’elle ait usé de quelque signe, pour faire entendre à d’autres animaux quelque chose qui n’eut point à ses passions ; et il n’y a point d’homme si imparfait, qu’il n’en use ; en sorte que ceux qui sont sourds et muets, inventent des signes particuliers, par lesquels ils expriment leurs pensées.

Ce qui me semble un très fort argument pour prouver que ce qui fait que les bêtes ne parlent point comme nous, est qu’elles n’ont aucune pensée, et non point que les organes leurs manquent. Et on ne peut dire qu’elles parlent entre elles mais que nous ne les entendons pas ; car, comme les chiens et quelques autres animaux nous expriment leurs passions, ils nous exprimeraient aussi bien leurs pensées, s’ils en avaient.

Descartes : Lettre au marquis de Newcastle (23 Novembre 1646)

* prolation : terme de grammaire. Action de proférer. La prolation d'un alexandrin est plus majestueuse que celle d'un octosyllabe. Terme de musique. Prolongation de son par la voix, soit dans les roulements, soit dans les cadences.

Bergson

«Radicale est la différence entre la conscience de l’animal, même le plus intelligent, et la conscience humaine. Car la conscience correspond exactement à la puissance de choix dont l’être vivant dispose ; elle est coextensive à la frange d’action possible qui entoure l’action réelle : conscience est synonyme d’invention et de liberté.

Or, chez l’animal, l’invention n’est jamais qu’une variation sur le thème de la routine. Enfermé dans les habitudes de l’espèce, il arrivera sans doute à les élargir par son initiative individuelle ; mais il n’échappe à l’automatisme que pour un instant, juste le temps de créer un automatisme nouveau : les portes de sa prison se referment aussitôt ouvertes ; en tirant sur sa chaîne il ne réussit qu’à l’allonger. Avec l’homme, la conscience brise la chaîne. Chez l’homme, et chez l’homme seulement, elle se libère. »

Bergson, L'évolution créatrice (1907)

_______________________________________________________

Gedanken über Tod und Unsterblichkeit (1830)

sur la pensée de Feuerbach

Ludwig Feuerbach (1804-1872) : la religion de l’Homme

par Anne Durand (doctorante en philosophie, Paris I-Sorbonne)

À partir de son ouvrage Pensées sur la mort et l’immortalité (1), puis dans L’Essence du christianisme (2), Ludwig Feuerbach entend opérer une critique de la religion dont le résultat sera le fondement d’une anthropologie. De façon schématique, on peut dire que Feuerbach montre dans les Pensées sur la mort et l’immortalité que la croyance en un Dieu personnel et la croyance en une vie éternelle sont liées, et que, pour se réapproprier la vie terrestre, il est nécessaire de renoncer à la croyance en Dieu.

Dans l’Essence du christianisme, il s’attache à définir ce qu’est l’objet religieux proprement dit, à savoir, par quel processus l’homme pose hors de lui un être transcendant, Dieu, dans lequel il aliène nombre de ses propres qualités.

Dans les Pensées sur la mort et l’immortalité, Feuerbach explique d’abord de quelle façon l’homme crée Dieu. Il montre que le Dieu personnel est en effet le fruit d’une abstraction du Soi que le sujet objective en un être extérieur auquel il donne une existence réelle par le nom de Dieu.

Ce Dieu n’est donc autre que l’essence humaine objectivée et non reconnue comme telle par le croyant. Dieu est le Je qui s’ignore et s’objective dans une essence particulière. La contradiction est là, précisément dans cet être à la fois personnifié et infini. Pour reprendre les termes de l’auteur : «On ne trouve donc rien en Dieu qui ne serait pas dans la personnalité finie ; on trouve en Dieu la même chose, le même contenu qu’en l’homme.» (Feuerbach, 1991 : 55-56.) Or cet être hors de la nature, éternel… est le mode d’existence de l’homme.

Qui a un Dieu éternel ne saurait réellement mourir.

Qui se projette dans un être supra-mondain, ne peut pas réellement

avoir sa vérité et sa véritable vie dans ce monde. De la croyance en ce

Dieu personnel découle donc la négation de la nature et par là même de

la mort.

«Par conséquent, la mort qui rayonne jusque dans les

profondeurs de tout être et de toute connaissance ne sera saisie que

comme une négation superficielle, externe, produite par la nécessité

externe de toute existence naturelle et ne touchant que l’enveloppe

externe de l’individu et non pas comme une négation interne qui s’élève

et pénètre le cœur. La mort n’est qu’un casse-noix qui ne rompt que la

coquille externe qui enveloppe l’individu afin de faire apparaître pour

lui-même son noyau savoureux et pulpeux.» (Feuerbach, 1991 : 56.)

«Connais-toi toi-même». C’est donc à cela qu’invite Feuerbach dans L’Essence du christianisme, fort des acquis des Pensées sur la mort et l’immortalité. Car nous n’avons pas pleine conscience ou pleine possession de nous-mêmes. Ce qu’entend dévoiler Feuerbach, c’est l’essence authentique de la religion, c’est-à-dire son fond anthropologique, puis son essence inauthentique, c’est-à-dire théologique.

Ces deux points structurent d’ailleurs L’Essence du christianisme. Son projet, plus généralement, consiste à montrer la vérité anthropologique de la conscience religieuse et de quelle façon l’homme en vient à poser hors de lui-même, dans un être transcendant, ses propres déterminations. «À partir de son Dieu, tu connais l’homme, et inversement, à partir de l’homme son Dieu : les deux ne font qu’un.» (Feuerbach, 1973 : 130.) Il ne s’agit donc pas pour Feuerbach de critiquer en soi la conscience religieuse puisque cette dernière est inhérente à l’homme. Feuerbach annonçait cela au tout début de l’introduction de L'essence du christianisme : «La religion repose sur la différence essentielle de l’homme et de l’animal.» (Feuerbach, 1973 : 117.)

À la différence de l’animal, l’homme a une religion parce qu’il a conscience de son genre, c’est-à-dire du genre humain auquel il appartient. Le but de Feuerbach est alors de montrer le fond véridique de la conscience religieuse, à savoir l’homme lui-même, de montrer que ce qui est divin (3) en l’homme n’a pas besoin d’être recherché dans un être transcendant. Bref, il faut dévoiler la vérité anthropologique de la religion. D’abord il y a ce qui est de l’ordre du fait, le fait religieux ; puis il y a la croyance en Dieu qui est une illusion. Cette vérité anthropologique, c’est ce que nie la théologie, y compris dans son versant spéculatif.

«Lorsque la religion avance en années et avec les années progresse en entendement, lorsqu’à l’intérieur de la religion s’éveille la réflexion sur la religion, lorsque commence le crépuscule de la conscience de l’unité de l’essence divine avec celle de l’homme, bref, lorsque la religion devient théologie, alors la séparation originairement innocente et involontaire de Dieu et de l’homme devient une distinction intentionnelle, érudite, qui n’a d’autre but que l’évacuation hors de la conscience de cette unité qui s’y est déjà introduite.» (Feuerbach, 1973 : 345.)

La distinction intentionnelle est le fait volontaire de la théologie qui, une fois arrivée à un certain progrès de la conscience religieuse, nie paradoxalement tout caractère humain à Dieu pour n’en faire qu’un être rationnel ou un absolu. «La conscience de Dieu est la conscience de soi de l’homme» (Feuerbach, 1973 : 129), c’est la vérité voilée de la religion et c’est ce que nie la théologie. Certes, le croyant ne reconnaît pas l’homme ni moins encore l’essence humaine dans le Dieu qu’il prie. Pourtant, c’est en dévoilant cette identité par la philosophie et en ne la laissant pas être à nouveau voilée par la théologie que Feuerbach entend fonder une anthropologie.

La philosophie anthropologique

Pour

sortir de ce schéma, il ne faut plus faire une critique religieuse de

la religion mais au contraire une critique philosophique qui vise à

découvrir ce qu’est l’essence de la religion, indépendamment des

religions déterminées. Or, découvrir l’essence de la religion signifie

rechercher de quelle façon l’homme peut prendre conscience de lui même

(puisque la religion est le signe de la conscience de soi) et dans le

même temps aliéner cette même conscience dans un autre (puisqu’il n’est

pas conscient que Dieu n’est autre que l’extériorisation de son essence

humaine).

Feuerbach explique ce phénomène d’extériorisation ou de projection de la façon suivante : «L’homme – tel est le mystère de la religion – objective son essence, puis à nouveau fait de lui-même l’objet de cet être objectivé, métamorphosé en un sujet, une personne.» (Feuerbach, 1973 :147-148.)

Nous percevons ici deux moments : un premier moment où l’homme-sujet objective son essence en Dieu. Puis un second moment où Dieu devient le sujet de l’homme. L’homme devient donc dans ce deuxième temps dépendant et inférieur à Dieu. Ce travail d’éclaircissement une fois effectué, Feuerbach est en mesure de proposer un renversement, c’est-à-dire que l’homme doit reprendre sa juste place à savoir celle d’homme-sujet. Après avoir nié en lui ce qu’il avait affirmé en Dieu, l’homme doit affirmer en lui-même ce qu’il doit nier en Dieu. Il doit retrouver ses qualités dans un mouvement de projection puis de réappropriation.

«Homo homini deus est» - source

Lorsque son essence est identifiée comme sienne : «Homo homini deus est» (l’homme est un dieu pour l’homme), l’homme se réapproprie ses déterminations et ses qualités, ce qu’il allait chercher dans un au-delà, qu’il aliénait en un Dieu transcendant. Ce qui était transcendant devient alors immanent. L’homme peut alors accorder à sa vie terrestre et à tout ce qu’il avait sacrifié en Dieu la place qui lui revient. En revanche, cela ne fait pas disparaître la religion, puisque celle-ci est intrinsèque à l’homme, elle se transforme donc en une religion de l’Homme.

Dans Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande (4), Friedrich Engels a reproché à Feuerbach de maintenir une religion vidée de son sens puisque ne correspondant plus à une religion réelle. Pour Engels, Feuerbach eut le tort de donner à la religion sa signification étymologique de «lien» (religio) et à partir de cette définition, d’avoir rendu tout à fait abstraits les rapports humains. Engels écrit : «[Feuerbach] devient tout ce qu’il y a de plus abstrait dès qu’il s’agit des relations humaines autres que des rapports sexuels» (Engels, 1901 : 196).

Feuerbach serait passé à côté de ce qui conditionne pour bonne part les rapports humains, notamment les rapports sociaux et économiques. De la part de Max Stirner, dans L’Unique et sa propriété (5), la critique vient plutôt de la reconduction d’une entité abstraite, c’est-à-dire l’Homme en tant qu’essence humaine ou genre humain, alors que Stirner n’affirme que l’existence des individus. Ainsi, Stirner reproche à Feuerbach de considérer «le genre, l’homme, [comme étant] une abstraction, une idée pour notre être vrai, à la différence du moi individuel et réel qu’il tient pour l’inessentiel.» (6) (Feuerbach, 2001 : 228.) Ces deux questions se recoupent car elles posent dans les deux cas la question du lien ou du rapport à autrui.

Feuerbach oppose à Stirner les points essentiels de sa doctrine: l’individu sensible, «vrai et réel» se trouve au centre de sa philosophie, mais il n’en fait pas pour autant une entité abstraite car il n’y a pas d’individu isolé. C’est cette conception de Stirner qui est en soi une abstraction, dont la prise en compte du sensible aurait dû le prémunir. Car, s’il peut se concevoir comme unique en pensée, la sensibilité le ramène naturellement à la communauté. Dans L’Essence du christianisme dans son rapport à L’Unique et sa propriété, Feuerbach écrit : «Obéis aux sens! […] Comme mâle tu te rapportes essentiellement, nécessairement à un autre moi ou être : à la femme. Pour te reconnaître comme individu, je ne dois donc pas limiter à toi seul ma reconnaissance, il me faut en même temps, l’étendre au-delà de toi, à ta femme. La reconnaissance de l’individu est nécessairement reconnaissance de deux individus.» (Feuerbach, 2001 : 231.)

Feuerbach lui-même ne se définissait pas comme athée. Certes, il proclame la mort de Dieu, mais c’est pour mieux diviniser l’homme. De plus, il entend retrouver grâce à la nouvelle religion, «la religion de l’homme», les principes fondamentaux du christianisme niés par le christianisme en acte. Or Feuerbach a montré que l’essence humaine était présente dans la religion révélée, de façon aliénée et inconsciente certes, mais tout de même là. Chez Feuerbach, il n’est pas question de fonder une nouvelle humanité après la mort de Dieu, il s’agit au contraire de découvrir cette humanité (7).

Pour le dire plus simplement, Feuerbach est plus archéologue qu’inventeur. Mais Feuerbach permet aussi de résoudre à travers sa conception du rapport à autrui tant critiqué par Engels le problème de la réification, cette volonté de dire tout de l’homme à travers les sciences humaines, économiques ou le droit. L’étude uniquement sociale ou économique des rapports humains ne cernerait pas précisément ce qui est humain dans ces rapports. Ainsi, dans les Thèses provisoires pour la réforme de la philosophie, il cite le § 190 du Droit naturel de Hegel : «Dans le droit, c’est la personne qui est l’objet, dans la morale c’est le sujet, dans la famille le membre de la famille». (Feuerbach, 2001 : 128.).

Or Feuerbach l’affirme : «toute spéculation sur le droit, la volonté, la liberté, la personnalité, qui se passe de l’homme, se situe hors de l’homme ou même au-dessus de lui, est une spéculation sans unité, sans nécessité, sans substance, sans fondement, et sans réalité» (ibid.) Dans les Manuscrits de 1844, Karl Marx soutenait encore ce fond intrinsèquement humain, indépendant des considérations purement économiques. Il dénonçait par exemple le fait que l’économie politique ne considérait pas l’homme «dans le temps où il ne travaille pas, en tant qu’homme» (Marx 1996 : 63).

Marx définissait alors le communisme comme «appropriation réelle de l’essence de l’homme par l’homme», comme «retour complet de l’homme à lui-même en tant qu’être pour soi, c’est-à-dire en tant qu’être social» (ibid.). Or, il est difficile de ne pas y voir un écho aux propos de Feuerbach dans L’Essence du christianisme dans son rapport à l’Unique et sa propriété : «il [Feuerbach] transpose dans la communauté seulement l’essence de l’homme – Feuerbach est l’homme communautaire, communiste» (Feuerbach, 2001 : 241). Feuerbach ne nie pas l’idée d’infini ou d’immortalité, il nie seulement l’idée d’infini ou d’immortalité personnelle. Et la religion est précisément la conscience de l’infini. L’individu fini est conscient de son essence infinie, humaine, qui s’exprime socialement.

Conséquences éthiques et praxis sociale

Mais

la négation de la religion chrétienne entraîne-t-elle nécessairement

une négation des valeurs et de la morale qui s’y rattachent? Feuerbach

ne nie pas les valeurs chrétiennes puisque nous l’avons vu, il les

reconduit. Seulement, cette reconduction de la religion s’effectue sans

les dogmes religieux, parce que non seulement ceux-ci sont souvent

contraires à la vraie signification de la religion, mais plus encore

parce qu’ils ne garantissent en rien l’attitude morale.

Ce point précis est approfondi dans Pierre Bayle. Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Menscheit (8) (Feuerbach, [1838] 1967). Dans cet ouvrage, plus encore que la critique des dogmes, Feuerbach démontre la possibilité d’une morale athée. Mieux, Feuerbach rend grâce à Pierre Bayle d’avoir montré qu’un État d’athées était concevable, ce qui revient à dire que l’État peut se maintenir et fonctionner sans recourir nécessairement aux dogmes religieux.

En fait, la démonstration de Bayle s’appuie sur la constatation d’un fait évident. Dans les Réponses aux questions d’un Provincial (Œuvres diverses IV, 965-66), après avoir critiqué la pratique du duel pour l’honneur par ceux-là mêmes qui prient pour que leurs péchés soient pardonnés comme ils ont eux-mêmes pardonné à ceux qui les ont offensés, Bayle ajoute : «Vous ferez la même remarque par rapport à toutes les choses que le christianisme a condamnées, et que les Chrétiens ne laissent pas de considérer comme honorables selon le monde.»

Il insiste dans les Pensées sur la comète (Od. III, § 145) : «puisque l’expérience nous montre que ceux qui croient [au] paradis et [à l’]enfer sont capables de commettre toute sorte de crimes, il est évident que l’inclinaison à mal faire ne se trouve pas plus dans une âme destituée de la connaissance de Dieu que dans une âme qui connaît Dieu».

Feuerbach insiste sur ces passages de Bayle parce qu’ils montrent que non seulement l’athée n’est pas nécessairement plus immoral que le croyant mais que plus encore, il est même susceptible d’être plus moral que ce dernier, car la raison, seule boussole morale de l’athée ne lui donnera pas les motifs de faire le mal que la religion donne parfois aux croyants. Cette défense de la raison comme seul guide de la morale est alors poursuivie par Feuerbach au travers d’une critique de la théologie qui fonde le Bien, la Justice et le Droit en Dieu.

La critique porte sur le fait que Dieu a, entre autres prédicats, la toute-puissance qui en soi est contraire à la fondation du juste, puisque Dieu peut faire que ce qui est juste devienne injuste ou que l’injuste devienne juste. Poser ces valeurs en Dieu, c’est donc les rendre arbitraires. Mais plus encore c’est les rendre dépendantes de notre volonté de plaire à Dieu. Car si le Bien est en Dieu, en un Dieu personnel, alors c’est pour plaire à ce Dieu que l’on fait le Bien. Feuerbach, dans la droite ligne de Bayle, encore une fois use du renversement et montre que si le droit, la justice, le Bien… sont fondés en Dieu, c’est en fait qu’ils sont divins, c’est-à-dire qu’ils comptent pour ce qui a le plus de valeur pour l’homme.

Et c’est sur ce point, que Feuerbach fait alors l’apologie d’Emmanuel Kant et Johann Gottlieb Fichte (9) pour avoir su rendre la philosophie indépendante de la théologie et en conséquence avoir pu poser l’éthique de façon autonome.

«C’est donc une sainte tâche de l’humanité que de saisir en son autonomie l’Éthique ; toutes les autres représentations théologiques la défiguraient, la souillaient, l’obscurcissaient. C’est seulement chez Kant et Fichte, où, pour son salut et le salut de l’humanité, la philosophie se saisit en son autonomie, indépendamment de la théologie, ce fut seulement chez eux que l’Idée éthique parvint à l’existence en sa pureté et sa clarté.» (Feuerbach, 1967 s., t.V : 210.)

L’autonomie éthique repose chez Kant et Fichte sur la raison, et la raison pour Feuerbach est nécessairement raison humaine. Non seulement, l’athéisme ou la non croyance en un Dieu personnel ne ruine pas toute morale ou éthique, mais plus encore, ce n’est que fondée en raison que l’éthique est définitivement assurée.

Une

organisation sociale athée ou un État athée n’est donc pas en soi

condamnable au motif qu’il ferait nécessairement disparaître toute

morale. Le rationalisme non seulement préserve l’éthique mieux que ne

le fait la théologie, mais plus encore il permet de se préoccuper des

conditions réelles de vie.

La philosophie nouvelle autrement appelée philosophie de l’avenir qu’entend fonder Feuerbach (10) a

pour but de faire descendre la philosophie «de la béatitude d’une

pensée divine et sans besoins, dans la misère humaine» (Feuerbach, 2001

: 131).

L’histoire philosophique, au travers des critiques de Marx notamment, à partir des Thèses sur Feuerbach et de L’Idéologie allemande,

a laissé de la philosophie de Feuerbach une image biaisée : Feuerbach a

certes effectué une critique de la religion nécessaire, mais il aurait

laissé une philosophie inopérante. Or, Feuerbach est on ne peut plus

clair sur sa démarche dès la préface de L'Essence du christianisme

: «Le contenu de cet écrit est bien pathologique ou physiologique, mais

son but n’en est pas moins thérapeutique ou pratique.» (Feuerbach, 1973

: 93.)

Feuerbach et de L’Idéologie allemande,

a laissé de la philosophie de Feuerbach une image biaisée : Feuerbach a

certes effectué une critique de la religion nécessaire, mais il aurait

laissé une philosophie inopérante. Or, Feuerbach est on ne peut plus

clair sur sa démarche dès la préface de L'Essence du christianisme

: «Le contenu de cet écrit est bien pathologique ou physiologique, mais

son but n’en est pas moins thérapeutique ou pratique.» (Feuerbach, 1973

: 93.)

Le but est de dénoncer une conception tant religieuse que philosophique qui, lorsqu’elle ne nie pas simplement l’humain, ne le considère que sous sa forme la plus abstraite ou incorporelle. Pour cela, Feuerbach s’attache à dévoiler ce que sont la religion et la théologie, et à mesure que le voile tombe, à réintroduire ce qui est de l’ordre du corporel et de l’interpersonnel.

La conséquence de cette démarche pour la praxis sociale ou politique est simple et exposée dans la Nécessité d’une réforme de la philosophie : «dans la religion chrétienne tu as ta république dans le ciel, c’est pourquoi tu n’en as nul besoin sur terre. Bien au contraire, il faut que tu sois esclave sur terre, pour que le ciel ne soit pas vain» (Feuerbach, 2001 : 106-7).

Donc le christianisme est «une religion qui détruit l’énergie politique des hommes». Feuerbach ne fait ni la théorie du droit ni celle de l’économie. En revanche, il entend donner les conditions de possibilité d’une action politique réelle et ces conditions tiennent à la critique tant de la religion que de la théologie spéculative rationalisée, c’est-à-dire de la critique de Hegel. Il s’agit de dénoncer soit la religion qui crée un au-delà dévalorisant le monde d’ici-bas, soit la théologie et la spéculation qui à force d’abstraction nient l’homme dans sa réalité sensible et concrète.

Pour citer à nouveau l’ouvrage sur Bayle, il s’agit : «[du] conflit de Dieu et du monde, du ciel et de la terre, de la grâce et de la nature, de l’esprit et de la chair, de la foi et de la raison. Le combat entre l’Église et l’État était seulement l’expression extérieure apparente et politique des divergences internes et enfouies de l’humanité. Où l’humanité fait un avec elle-même, son monde ne peut pas se diviser en deux» (Feuerbach, 1967 s., t.V : 7).

Donc, l’homme qui ne pose plus son essence aliénée

dans un être transcendant, l’homme qui n’a plus foi en une vie

éternelle après la mort, cet homme-là est capable d’agir politiquement,

socialement dans ce monde. Toute la philosophie de Feuerbach tend vers

un seul but : rendre un tel homme apparent.

La philosophie de

Feuerbach, immanente et rationnelle, donne les conditions de

possibilités d’une praxis sociale et éthique. Or, ces conditions de

possibilités ne sont pas posées arbitrairement, elles découlent au

contraire naturellement des acquis de son anthropologie. Ainsi, si

l’action politique, c’est-à-dire collective est possible, c’est parce

que l’homme est en mesure de reconnaître le tout que forme l’humanité,

c’est-à-dire cette pluralité.

Il fallait donc un retour à l’Homme (aux hommes) et

au mondain pour rendre une politique possible. Le christianisme est

alors nié pratiquement : «Le christianisme […] n’est plus qu’une idée

fixe, qui se trouve dans la contradiction la plus criante avec nos

compagnies d’assurances – incendie et – vie, nos chemins de fer et nos

locomotives…» (Feuerbach, 1973 : 113.) La seule raison alors pour faire

perdurer cette illusion, c’est l’intérêt politique qu’il y a à le faire

croire. Bref, ce que dénonce Feuerbach c’est un état politique (11) en

total contradiction avec la conscience de soi de l’homme. Or, dans

Nécessité d’une réforme de la philosophie, Feuerbach soutient que le

«besoin fondamental de l’humanité présente [est] le besoin de liberté

politique» (Feuerbach, 2001 : 103).

notes

1. Gedanken über Tod und Unsterblichkeit, la première édition, anonyme, date de 1830.

2. La première édition de Wesen des Christentums date de 1841.

3.

Ce qui est divin en l’homme signifie chez Feuerbach les qualités

supérieures de l’homme que l’on prête, dans la religion révélée, à un

Dieu transcendant : volonté, intelligence, amour. Voir sur ce point le

premier chapitre de l’Essence du christianisme.

4. Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, publié en 1886.

5. Der Einzige und sein Eigenthum, publié en 1845.

6. Cette phrase de Stirner est donnée telle que citée par Feuerbach dans L’Essence du christianisme dans son rapport à L’Unique et sa propriété (Über das «Wesen des Christentums». in Beziehung auf den «Einziger und sein Eigenthum», publié en 1845).

7.

Sur ce point Feuerbach se distingue nettement d’autres penseurs de la

mort de Dieu, tels que Dostoïevski ou Nietzsche. Sur ce thème, cf.

Lubac (1983).

8. Toutes les citations de Bayle sont extraites de l’ouvrage de Feuerbach.

9. Certaines pages sont presque exclusivement consacrées à Kant et Fichte dans l’ouvrage sur Bayle.

10. Feuerbach parle de «philosophie nouvelle» dans les textes des années 1840 postérieurs à l’Essence du christianisme. Les Manifestes philosophiques rassemblent les textes les plus importants qui s’y rapportent.

11. Il s’agit en l’occurrence de la période du Vormärz, période d’intense activité politique ou d’engagement de la part des jeunes hégéliens.

Anne Durand

tr@jectoires – n° 2 – novembre 2008 - source

LUDWIG FEUERBACH : LA RELIGION DE L’HOMME

Bibliographie

ENGELS, Friedrich ([1886] 1901) : Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, in : Religion, Philosophie, Socialisme. Paris (Librairie G. Jacques).

FEUERBACH, Ludwig ([1838] 1967) : Pierre Bayle. Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Menschheit, in : Gesammelte Werke. t. IV (S. e. al, éd.). Berlin (Akademie Verlag).

— ([1841] 1973) : L’Essence du christianisme. Paris (François Maspéro).

— ([1845] 2001) : L’Essence du christianisme dans son rapport à L’Unique et sa propriété. Nécessité d’une réforme de la philosophie. Thèses provisoires pour la réforme de la philosophie, in : Manifestes philosophiques, textes choisis (2e édition). Paris (PUF).

— ([1830] 1991) : Pensées sur la mort et l’immortalité. Paris (Éditions du Cerf).

LUBAC, Henri (de) (1983) : Drame de l’humanisme athée. Paris (Éditions du Cerf).

MARX, Karl (1996) : Manuscrits de 1844. Paris (Flammarion).

STIRNER, Max ([1845] 2000) : L’Unique et sa propriété. Paris (Table ronde).

dossier : M. Renard

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F47%2F84%2F152398%2F99307705_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F57%2F54%2F152398%2F10364389_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F21%2F80%2F152398%2F8198759_o.jpg)